Таволга заплакала в лесу — это не ошибка.

Многие, услышав старую, бывшую когда-то хитом, песню И. Кучина, думают, что автор имел в виду какую-то птицу. Или ошибся, и вместо «Иволга заплакала в лесу» спел «Таволга». Но если вы раз в мае-июне выберетесь в горные луга или в лес, то поймете смысл выражения. Оно не противоречиво.Таволга вязолистная, лабазник — это одно растение.

Мягкий и терпкий аромат цветущей таволги издревле привлекал различных специалистов — от лекарей и до парфюмеров. Огромное количество полезных веществ, содержащихся в таволге, делает ее практически универсальным средством, лекарством от самых разных расстройств. Лечат ею и головные боли, и кожные заболевания.

Растение лекарственное, но известно оно еще и другим своим свойством. Этот секрет вы точно не услышите от носителей, так как он их кормит. Это самый стойкий оттенок медового аромата — вероятно, пчелы активно производят в ферментации именно такое же соединение, которое содержится в соке таволги. И если цветущую таволгу добавить в сахарный сироп, подкрашенный лепестками подсолнечника, то у вас получится мед, что называется, идентичный натуральному. По вкусу, цвету и запаху.

аволга — хорошее сырье для суррогатного меда

А плачет таволга примерно так же, как ива. Это поэтичное описание активного выделения сока в соцветиях таволги, в период начальной фазы цветения. В эту пору растение резко и неприятно пахнет, пенистые выделения стекают по цветам — отрава отравой на вид. Но это обманчивое впечатление, таволга очень полезна.

Возвращаясь к упоминанию таволги в шансоне. Если таволга — название не очень распространенное, то лабазник — уже что-то, гораздо ближе к народному творчеству. Вы знаете, что если б Кучин вставил в песню еще и шеломайник (опять сквозит что-то жаргонное и песенное), то смысл все равно остался бы прежним. Это тоже название таволги, подвида Filipendula camtschatica — шеломайником называют лабазник (таволгу), растущую на Камчатке.

https://zen.yandex.ru/media/id/59a3e046a867314183ca522c/tavolga-zaplakala-v-lesu-eto-ne-oshibka-5afffe969b403c0892ef963f

Иволга 🌟 Фото, описание, ареал, питание, враги ✔

Яркий, привлекательный внешний вид, мелодичный голос – все это делает иволгу одной из самых известных в классе птиц. Иволга часто украшает собой научные журналы, детские книги, тетради и открытки. Ее легко можно узнать по красивой мелодии, напоминающей звуки флейты. Но, несмотря на большую узнаваемость, мало кто может похвастаться более глубокими знаниями об этих маленьких пернатых. Их образ жизни, повадки и другие особенности заслуживают внимания!

Происхождение вида и описание

Фото: Иволга

Иволга или обыкновенная иволга представляет собой относительно небольшую птицу с ярким, красочным оперением. Она является единственным представителем большого семейства иволговых, который широко распространен на северном полушарии, где преобладает умеренный климат. По-научному этого пернатого называют Oriolus. Бытует мнение, что такое название происходит от латинского слова «aureolus», которое переводится как «золотой». По этой причине появление такого названия пернатого объясняют его насыщенным окрасом перьев.

Интересный факт: Иволги – певчие птички с голосом похожим на игру флейты. Однако не всегда песня этих пернатых приятная на слух. Иногда они издают очень некрасивые звуки или даже «мяукают». «Мяуканье» является неким сигналом при опасности для своих сородичей.

Иволгу легко узнать среди разнообразия остальных птиц. Она небольшая, в длину достигает двадцати пяти сантиметров и имеет массу тела, в среднем, семьдесят грамм. Иволги очень подвижные, редко сидят на месте, но совсем необщительные. Они предпочитают проводить время в одиночку или вместе со своей парой. Выдающейся чертой таких птичек является их окрас. Перья взрослых особей окрашены в ярко-золотые, желтые, зелено-желтые, черные и белые краски.

Иволги имеют множество близких родственников. К ним относят представителей скворцовых, врановых, дронговых, листовковых.

Иволг принято разделять на два подвида, в зависимости от особенностей окраса перьев:

- o. kundoo Sykes. Данный подвид обитает в некоторых районах Казахстана, в Центральной Азии, в Афганистане. У них есть несколько общих внешних черт: второе маховое перо идентично пятому, за глазом располагается пятно черного цвета, снаружи рулевые перья окрашены тоже в черный;

- o. oriolus Linnaeus. Эти птички строят свои гнезда в Европе, Казахстане, в Сибири, Индии, Африке. У них второе маховое перо немного превышает по размерам пятое, а за глазом нет черного пятна. Снаружи рулевые перья окрашены в черный цвет.

Внешний вид и особенности

Фото: Птица иволга

В иволгах люди ценят больше всего их интересный внешний вид, в частности – красивую, красочную окраску перьев. По окрасу этих пернатых разделяют не только на подвиды, но и различают по половому признаку. Самки и самцы таких птичек имеют разный цвет перьев. Так, наиболее ярким внешним обликом обладают самцы. Их тело окрашено в ярко-желтый, золотистый цвет с черными крыльями. Такая яркая внешность помогает самцам быстро и легко привлекать самок.

Самки же имеют более скромную внешность, но тоже очень красивы. Их тело окрашено в болотный цвет. На груди и животе самки виднеются темные пятнышки, а крылья имеют серо-зеленый оттенок. Оперение данных представителей семейства иволговых довольно яркое, поэтому их невозможно спутать с какими-то другими пернатыми. Эти птички всегда привлекают взгляд, выделяются среди остальных.

Видео: Иволга

В остальном же самки и самцы обладают похожими параметрами. Они довольно небольшие. Рост не превышает двадцати пяти сантиметров, а вес лишь в исключительных случаях достигает ста грамм. В среднем же, птички весят всего около семидесяти грамм. Размах крыльев составляет пятьдесят сантиметров. Тело взрослых особей имеет слегка вытянутую форму. Клюв очень сильный, крепкий, обладает красно-коричневым окрасом.

Эти пернатые не любят сидеть на месте, поэтому их крылья довольно сильные. Полет иволг волнообразный и очень быстрый. Эта крошечная птичка может развивать скорость до семидесяти километров в час. Несмотря на такие отличные летные данные, иволг редко можно встретить на открытых воздушных пространствах. Они предпочитают летать в гуще леса, между деревьями. Еще одной отличительно чертой пернатых является их голос. Иволги обладают уникальным тембром, могут воспроизводить различные звуки – приятные и не очень.

Где обитает иволга?

Фото: Иволга в полете

Иволги представляют собой очень широко распространенный вид. В своем природном ареале обитания птицы проживают огромными популяциями. К месту обитания такие пернатые выдвигают ряд требований. Они отдают предпочтение только умеренному климату. Очень высокие температуры или холод им противопоказаны. По этой причине птички селятся с северной стороны экватора, в регионах с приемлемыми температурными показателями.

Наиболее многочисленные популяции иволг проживают в Европе. Они распространены в Швеции, Финляндии, Польше, Беларуси, России. Также такие пернатые встречаются на южном побережье Англии, на островах Силли. Иногда иволгу можно встретить на островах Мадейра и Азорских. Однако там их популяция очень нестабильная. Также редким гостем данные пернатые являются на Британских островах.

Ареал обитания охватывает и Азию, в частности – всю ее западную часть. Бангладеш, Индия, Западный Саян, долина Енисея – это самые излюбленные места для обитания иволг. Иволга, независимо от территории своего проживания, является перелетной птицей. При наступлении холодов или в случае отсутствия корма пернатые меняют территорию обитания. Исключением являются лишь индийские популяции пернатых. Они могут осуществлять только незначительные перелеты.

В своем природном ареале иволги достаточно избирательны. Они любят жить высоко на деревьях, преимущественно в лиственных лесах с высоким показателем влажности. Отдают предпочтение тополиным, березовым, ивовым рощам. На территориях с высокой температурой такие птички живут вдоль речных долин, выбирая места с густыми зарослями. Огромные популяции таких пернатых встречаются на безлюдных островах. Реже иволг можно встретить в садах, парках, горах, совсем недалеко от человека.

Чем питается иволга?

Фото: Перелетная птица иволга

Иволги имеют довольно интересный рацион питания. Он зависит от множества факторов: регион проживания птиц, сезон, время суток, подвид. На первом месте в их рационе всегда находятся насекомые. При этом в списке насекомых есть такие виды, которые едят только иволги и кукушки.

Среди насекомых любимыми лакомствами являются:

Интересный факт: Мало кто знает, что иволги приносят большую пользу человеку и лесу. Они едят волосатых гусениц, которые очень опасны для деревьев. Другие пернатые таких насекомых облетают стороной, ведь те обладают ядовитыми волосками, покрывающими большую часть их тела.

Птички добывают этих насекомых двумя способами. Они могут найти свой обед прямо в кронах деревьев или поймать в воздухе. Из-под коры насекомые достаются при помощи острого, крепкого клюва. Иногда насекомые составляют практически девяносто процентов ежедневного рациона. Когда наступает время урожая, эти пернатые в свой рацион питания включают различные ягоды, фрукты.

В этот список входят:

- груша;

- вишня;

- смородина;

- виноград;

- черешня;

- абрикос;

- инжир;

- черемуха;

- смородина.

Маленькие иволги едят не так много. Их аппетит повышается лишь в период активного размножения. Тогда в рацион пернатых начинает входить очень питательная белковая пища в большом количестве. В брачный период иволги лакомятся уховертками, лесными клопами, довольно крупными стрекозами. В это же время птички могут заниматься разорением гнезд мелких пернатых. Однако делают это не так часто.

Интересный факт: Процесс принятия пищи у иволг занимает непродолжительное время и зачастую только утром. Остальное время суток иволги уделяют внимания другим своим «делам», лишь изредка перекусывая.

Особенности характера и образа жизни

Фото: Птица иволга

Иволгу можно назвать одной из самых мирных и дружелюбных птичек. Они не любят суету. Ведут спокойный, даже флегматичный образ жизни. К людям относятся без страха, не любят навязываться остальным видам пернатых, поэтому всегда держатся в сторонке. Чаще всего иволги проводят свой день в одиночку, перепрыгивая с одной ветки на другую. В брачный период птички держатся парами, занимаются возведением гнезда. Лишь изредка иволги проявляют агрессию. Они могут даже напасть на других птиц, которые хотят потревожить их птенцов или сломать гнездо.

Данный вид пернатых любит спокойный, размеренный образ жизни. Для своего комфортного существования они выбирают леса, где преобладают высокие деревья. Обычно это березовые, тополиные рощи. На засушливых территориях эту птицу можно встретить редко. Там обитают лишь небольшие популяции, которые держатся поближе к долинам рек и зарослям. Независимо от места обитания, разглядеть такую птичку в дикой природе довольно трудно. Она предпочитает скрываться в зарослях, в кроне деревьев.

Весь своей день иволга проводит в движении. Она перепрыгивает с одной ветки дерева на другую. Если неподалеку имеется река или водоем, то пернатые обязательно слетают туда и искупаются. Они обожают воду. Вода не только охлаждает, но и приносит огромное удовольствие этим животным. В этом они очень похожи на обыкновенных ласточек.

Если в диких лесах, густых рощах увидеть иволг практически невозможно, то вдоволь налюбоваться их ярким внешним видом можно в парках и садах. Иволги не избегают соседства с человеком. Во многих странах они огромными популяциями селятся неподалеку. Главное для этих птичек является наличие воды и еды.

Социальная структура и размножение

Фото: Птенцы иволги

Обыкновенная иволга – моногамная птичка. Брачный период начинается довольно поздно, ведь пернатые прибывают к местам гнездования после миграции лишь после появления первой зелени. Сначала к гнездам прилетают самцы, затем самочки. Размножаются иволги один раз в год. Назвать четко период размножения трудно, ведь он зависит от места обитания и подвида пернатых.

Во время брачного периода наиболее активно и вызывающее ведет себя самец. Он пытается всем своим видом продемонстрировать себя самкам. Самцы активно перепрыгивают с ветки на ветку, летают вокруг своей избранницы, показывая свой красивый и яркий «наряд». Иногда самцы вынуждены преследовать самку. Во время заигрываний иволги красиво поют, свистят и щебечут. В случае ссоры между самцами могут возникать даже драки. Иволги очень ревностно охраняют свою территорию и самочку.

Интересный факт: Самцы очень певчие, в брачный период они практически не умолкают. В остальное же время пение этих птиц можно услышать не так часто. Так, вне брачного периода самцы заводят песню лишь при значительном повышении уровня влажности. Таким образом люди стали предсказывать дожди.

Свои гнезда иволги располагают высоко над землей. Внешне «домики» напоминают небольшую висячую корзинку. Гнезда птички плетут из сухих стеблей травы, полосок луба, береста. Внутри жилища утепляются пухом, паутиной, листьями. Иногда для строительства гнезда иволги используют различный мусор, который остался после людей в лесу. В строительстве гнездышка принимают участие оба будущих родителя. Самец приносит подходящий материал, самка его укладывает.

Вскоре после спаривания самка откладывает яйца. В одной кладке насчитывается около четырех яиц. Яйца окрашены в розовый или кремовый оттенок, имеют немного ярко-красных крапинок. Самочка высиживает яйца около двух недель. Лишь иногда самец может заменить ее на «посту». После появления на свет птенцы выкармливаются родителями на протяжении пятнадцати дней.

Естественные враги иволг

Фото: Певчая птица иволга

Несмотря на свои скромные размеры и очень заметный внешний облик, иволги редко становятся жертвами естественных врагов. Это связано с особенностями их образа жизни. Эти пернатые необщительные, предпочитают проводить большую часть времени в зарослях, среди деревьев на большой высоте. Также в течении дня этих пернатых практически невозможно застать за поиском и употреблением пищи. Они предпочитают съедать большую часть ежедневного рациона рано утром.

Случаи нападения на иволг достаточно эпизодичные. Наиболее опасными естественными врагами для них являются ястребы-перепелятники, соколы, орлы, коршуны. Именно пернатые хищники знают подход и могут быстро поймать иволгу и полакомиться ею на обед. Другие крупные птицы обычно занимаются разорением гнезд иволг. Однако без боя тут редко обходится. Иволги тщательно оберегают свое потомство. Они бесстрашно сражаются с пернатыми, решившими съесть птенцов или яйца.

Другие животные редко нападают на иволг, такие случаи единичные. Обычно это происходит во время поиска ягод, фруктов или купания. Для пернатых хищников иволги особенно уязвимы в период гнездования. Они слишком увлеченно занимаются поиском пищи или пары, поэтому теряют бдительность. Однако, успешно достроив гнездо, уровень их безопасности повышается. Гнезда всегда хорошо маскируются и располагаются в труднодоступных местах.

Популяция и статус вида

Фото: Иволга

Иволги имеют достаточно небольшой природный ареал обитания, но на нем они представлены большими популяциями. Согласно официальным данным, иволги являются многочисленным видом и их количеству в самые ближайшие годы ничего не угрожает. Иволги относятся к категории LC, имеют природоохранный статус: «Вызывающие наименьшие опасения».

Сохранение стабильной популяции вида обуславливается несколькими природными факторами. Во-первых, иволги живут в дикой природе достаточно долго. Ученые окольцовывали взрослых особей и выяснили, что средняя продолжительность их жизни составляет восемь лет. Во-вторых, эти пернатые достаточно плодовитые, а их потомство имеет высокий уровень выживаемости. За один раз самка иволги может отложить около четырех-пяти яиц. В-третьих, иволги ведут очень осторожный образ жизни. Они довольно редко погибают в естественной среде по причине болезней или нападения хищников.

Несмотря на стабильный статус, популяция иволг, как и многих других пернатых, немного снизилась. Это связано с ухудшением общей экологической обстановки, с неконтролируемой вырубкой леса. А именно лес является основной средой обитания иволги. Со временем такие факторы, безусловно, могут привести к более значительному снижению популяции данных пернатых.

Иволга – небольшая птичка с ярким окрасом перьев, привлекающая внимание своим приятным тембром голоса. Они редко попадаются на глаза людям, но если это произошло, то встречу с иволгой еще долго нельзя будет забыть. Помимо красоты и прекрасного пения, иволги являются довольно полезными пернатыми. Они единственные на пару с кукушкой уничтожают волосатых гусениц, которые наносят огромный вред деревьям.

Птица таволга фото и описание — Все про дачу

Лабазник, или филипендула — многолетнее растение высотой 60-150 см. Цветки мелкие, желтовато-белые, душистые, собраны в метельчатые соцветия до 20 см длиной. Цветет с июня в течение 25-30 дней. Известно около 20 видов лабазника, из них почти половина произрастает в нашем климате. Лабазник, фото которого вы можете посмотреть на нашей странице, отличается неприхотливостью и устойчивостью к болезням. За эти ценные качества лабазник пользуется у цветоводов большой популярностью. Согласно древней легенде, в лабазник превратилась морская пена, скатившаяся с прекрасного тела Афродиты.

]]> ]]>

]]>

Лабазник, или филипендула — многолетнее растение высотой 60-150 см. Цветки мелкие, желтовато-белые, душистые, собраны в метельчатые соцветия до 20 см длиной. Цветет с июня в течение 25-30 дней. Известно около 20 видов лабазника, из них почти половина произрастает в нашем климате. Лабазник, фото которого вы можете посмотреть на нашей странице, отличается неприхотливостью и устойчивостью к болезням. За эти ценные качества лабазник пользуется у цветоводов большой популярностью. Согласно древней легенде, в лабазник превратилась морская пена, скатившаяся с прекрасного тела Афродиты.

Виды:

— Лабазник обыкновенный (Filipendula vulgaris) – встречается также под названиями «таволга» или «орешки земляные». Растение с клубневидными утолщениями на корнях, образует заросли. Цветение скудное.

— Лабазник вязолистный (Filipendula ulmaria) – соцветия многочисленны, в период цветения растение усыпано мелкими цветками. Они имеют желтовато-белую окраску и приятный запах. Стебли этой разновидности лабазника густо облиственные. Листья перистые, темно-зеленые, снизу покрыты серебристым пушком.

— Лабазник вязолистный (Filipendula ulmaria) сорта «Variegata» – листья с желтыми пятнами.

— Лабазник красный Венуста (Lipendula rubra Venusta) – крупная разновидность, от 1,5 до 2,5 м в высоту, произрастает группами. Листья крупные, стебель мощный. Период цветения приходится на июль – август. Цветки мелкие, розовые, собраны в густые соцветия.

Все виды лабазника имеют эффектные листья — перисто-рассеченные или пальчатые. Красивы круглые бутоны растения, восхитительны раскрытые цветки с множеством длинных тычинок. Пышные метельчатые соцветия лабазников состоят из множества мелких цветков, богатых медом. Окраска цветков бывает кремово-белой, розовой или красной.

Лучше всего лабазник развивается на богатой органикой почве, но мирится с любой садовой землей, не требует укрытия на зиму. Эти растения светолюбивы, но успешно могут расти в тени деревьев и кустарников.

Растение это довольно крупное, высота побегов иногда доходит до полутора метров. Широкие листья имеют 5-7 лопастей. Цветков у лабазника образуется очень много: рыхлые метельчатые соцветия на верхушках побегов окутывают растение кружевным облаком. Лабазник любит влагу, поэтому лучше чувствует себя на затененных участках, в особенности под деревьями. Однако при очень сильном затенении лабазник перестает цвести. Может расти на любых почвах, но предпочитает плодородные.

Размножаю лабазник делением корневищ весной. Крупные экземпляры делят на 10-15 частей, выдерживая при посадке расстояние 20-50 см, в зависимости от величины куста. На одном месте могут расти до 5 лет.

Семена у лабазника образуются поздно и поэтому плохо вызревают. Выращенный из семян лабазник должен зацвести на 2-3 год.

Source: www.kazap.ru

Читайте также

Птица таволга фото — Огород и прочее

Таволга иволистная

Таволга иволистная

Кустарник 1—2 м высоты с прутьевидными желтоватыми и красно-бурыми ребристыми побегами и удлиненноланцетными, остропильчатыми голыми листьями до 10 см длины, похожими на листья ивы. Цветет с середины или даже с конца лета до поздней осени. Розовые пирамидальные метелки расположены на концах побегов.

Произрастает на севере Европейской части России, в Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, а также в средней Европе, Монголии, Китае, Корее, Японии, встречается и в Северной Америке. Неприхотлива к почвенным условиям и выносит значительное затенение, растет в долинах рек и ручьев, на лесных опушках и в подлеске даже заболоченных лесов.

Таволгу можно использовать при озеленении заводских территорий, так как она не боится промышленных газов и дыма.

Таволга березолистная

Кустарник 50—60 см высоты с густой шаровидной кроной и коричневой корой. Побеги тупоребристые, иногда почти округлые, голые или опушенные; молодые побеги зигзагообразные, коричневато-красные, сильно облиственные. Листья эллиптические или обратнояйцевидные, с клиновидным основанием, до 4,5 см длины и 1,5 см ширины, по краю просто или двоякозуб-чатые, с обеих сторон голые или снизу по жилкам мелкоопушенные. Цветки белые или розоватые, собраны в густые щитковидные метелки до 9 см в диаметре, содержащие до 100 цветков. Цветет с конца июня до конца августа — начала сентября. Семена начинают созревать в августе.

Широко распространена в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, а также в Японии и северном Китае. Растет в разреженных лесах по сухим горным склонам, по каменистым россыпям, а также на торфяниках.

Близкий вид — растущая на Дальнем Востоке таволга Бовера с более мелкими соцветиями и слаборазвитыми нижними ветвями.

Таволга волосистоплодная

Кустарник 1—1,5 м высоты с несколько гранистыми голыми или желтоватыми от войлочного опушения побегами. Листья продолговатые, обратнояйцевидные или эллиптические, иногда с 3 зубцами на верхушке, голые. В мае — июне побеги покрываются белоснежными гирляндами цветков, собранных в густые выпуклые щитки. Семена созревают в июле.

Встречается в лесном поясе и на альпийских лугах Тянь-Шаня, Памиро-Алая, Тарбагатая.

Таволга средняя

Произрастает на открытых сухих склонах, по опушкам лесов, в лесных рединах на северо-востоке Европейской части России в Сибири, Средней Азии (Тарбагатай) и на Дальнем Востоке. За пределами СССР растет в северной части Балканского полуострова и в Монголии.

Густоветвистый кустарник с округлой кроной. Побеги покрыты продольно лущащейся коричневой или серовато-бурой корой. На юге достигает 2—3 м высоты, а в сибирской тайге на южных сухих склонах часто не превышает 30—40 см. Листья 4—5 см длины, по краю реснитчатые, продолговатоэллиптические или почти ланцетные, в верхней части с 2—4 крупными зубцами. Нижняя поверхность листа несколько светлее верхней и часто покрыта волосками. В начале лета многоцветковые белые зонтики придают кустарнику нарядный вид. Семена созревают в августе.

В средней Европе, Западной Сибири, в восточной части Казахстана и в бассейне верхнего течения Енисея встречается таволга дубровколистная, с остроребристыми побегами. Листья яйцевидные, 3—5 см длины, снизу с сизым налетом.

На Дальнем Востоке по Уссури и на Буреинском хребте растет таволга уссурийская , похожая на таволгу среднюю и дубровколистную белыми зонтиками цвет- ков. Кустарник до 1 м высоты с широкояйцевидными, по краю двоякозубчатыми листьями.

Таволга тяньшанская

Низкий кустарник. Ветви покрыты сероватой шелушащейся корой, побеги красноватые. Листья продолговато-обратнояйце-видные, 0,6—2 см длины и 0,2—2 см ширины, с закругленной верхушкой, голые, сверху сизо-зеленые, снизу беловатые. В мае — июне распускаются красивые карминно-красные бутоны. Цветки белые с розовыми пятнами. Семена созревают в августе.

Растет в Восточном Тянь-Шане по склонам вдоль ручьев в верхней части лесной зоны, а также по альпийским лужайкам.

Таволга волосистая

Ветвистый кустарник до 0,7 м высоты, получивший свое видовое название за сильную опушенность побегов, листьев и плодов. Листья обратнояйцевидные или почти ромбические, большей частью 3-лопастные. В июне — июле появляются обильные белые цветки, собранные в 6—20-цветковые зонтиковидные соцветия. Семена созревают в августе.

Встречается на Тянь-Шане и Памиро-Алае по каменистым склонам, заросшим кустарником, в арчевниках и ореховых лесах среди скал и на открытых склонах.

Таволга зверобоелистная

Таволга зверобоелистная

Растет в зарослях кустарников в степной и лесостепной зонах на востоке Европейской части России, в южной части Западной Сибири, в бассейне верхнего течения Енисея, а также в горах Средней Азии, Кавказа и Крыма.

Кустарник с поднятыми вверх изогнутыми ветвями до 1,5 м высоты. Тупоребристые коричневые побеги несут обратнояйцевидные цельнокрайние, иногда с мелкими зубчиками на вершине, серо-зеленые листья. Мелкие белые цветки, собранные в зонтики, точно хлопья снега, покрывают кусты в начале июня.

Хорошо выносит засоленные почвы, поэтому рекомендуется для разведения в полезащитных лесных полосах Западной Сибири.

Source: survinat.ru

Обыкновенная иволга — Википедия

Обыкнове́нная и́волга[1] (лат. Oriolus oriolus) — небольшая яркая птица, единственный представитель семейства иволговых, распространённый в умеренном климате северного полушария. Гнездится в Европе и в Азии к востоку до Енисея. Шумная и подвижная, обычно держится в кроне деревьев, преимущественно лиственных. Необщительна, встречается в одиночку либо парами. Питается гусеницами и другими насекомыми, а также ягодами. Мигрирует на дальние расстояния, зимует в тропиках Азии и Африки к югу от Сахары. Обычный вид.

По данным Международного союза охраны природы, довольно многочисленный вид. Несмотря на то, что общая популяция птиц за последние годы снизилась, её динамика в настоящее время не позволяет рассматривать этот вид как уязвимый. В международной Красной книге иволга имеет статус таксона минимального риска (категория LC)[2].

Размером немного крупнее обыкновенного скворца: длина 24—25 см, размах крыльев около 45 см, масса 50—90 г[3][4]. Тело несколько удлинённое. В окрасе хорошо выраженный половой диморфизм: самцы и самки заметно отличаются друг от друга. Оперение самца золотисто-жёлтое с чёрными крыльями и чёрным хвостом. По краю хвоста, а также на крыльях видны небольшие жёлтые пятна. От клюва к глазу идёт чёрная полоса, называемая «уздечкой» — в зависимости от подвида она может заходить за глаза либо нет (см. рисунок). У самки зеленовато-жёлтый верх и белёсый низ с тёмными продольными пестринами. Крылья зеленовато-серые. Клюв у обоих полов бурый или красновато-коричневый, достаточно длинный и сильный. Радужная оболочка красная. Молодые птицы больше похожи на самку, но выделяются более тусклым, пёстрым и тёмным снизу оперением. Очень подвижная птица, быстро и бесшумно перепрыгивает с ветки на ветку в густой листве деревьев. Полёт быстрый и волнообразный, как у дятлов или дроздов. Средняя скорость полёта составляет 40—47 км/ч, хотя самцы в погоне друг за другом могут достигать 70 км/ч[5]. Редко вылетает на открытое место, хотя самцы в брачный период иногда позируют, сидя на ветке.

Песня и крики иволги, Новгородская областьВокализация включает в себя несколько непохожих друг на друга вариаций. Иногда издаёт резкий и совсем немузыкальный крик, напоминающий мяуканье испуганной кошки. Издалека слышен низкий мелодичный свист птицы, напоминающий звуки флейты и состоящий из 3—4 слогов: «фиу-лиу-ли». На расстоянии почти не разобрать другой типичный для иволги крик: серию отрывистых скрипучих звуков «гигигигиги», как у соколов[3][4][6][7].

Отличный рисунок уздечки у подвидовВ зависимости от особенностей окраски головы и рулевых перьев, а также соотношения длины маховых перьев выделяют 2 подвида обыкновенной иволги[8]:

- O. o. oriolus Linnaeus, 1758. Второе маховое перо больше пятого. За глазом чёрное пятно отсутствует. Наружная пара рулевых перьев в основной половине чёрная. У 2—4-й снаружи пар рулевых перьев чёрная окраска занимает половину или более половины основной части пера[9]. Гнездится в Европе, Западной Сибири и северной половине Казахстана от Атлантического побережья к востоку до Енисея, в Азии от Турции, Кавказских гор, центрального Ирана до Ферганской долины, озера Зайсан, Алтая, Западного Саяна, Джунгарского Алатау. Мигрирует в Восточную и Южную Африку, северо-запад Индии[10][11].

- O. o. kundoo Sykes, 1832. Второе маховое перо меньше или равно пятому. За глазом имеется небольшое чёрное пятно. Наружная пара рулевых перьев обычно целиком жёлтая, лишь иногда у основания развит чёрный цвет. У 2—4-й снаружи пар рулевых перьев чёрная окраска имеется у оснований[9]. Гнездится на юге Казахстана, в Центральной Азии от бассейнов Амударьи и Сырдарьи на запад до долин рек Чу и Или, Тянь-Шаня, Алтая, на юг до Памира, восточного и центрального Афганистана, горных районов Белуджистана и Кашмира, западных и центральных Гималаев, индийского штата Майсур[11].

Ареал[править | править код]

Рисунок самца и самки иволги

Рисунок самца и самки иволгиШироко распространённый вид. Охватывает почти всю Европу, проникая к северу до 63° с. ш. в Швеции и Финляндии, и 61° с. ш. в Европейской части России[12]. На Британских островах почти не гнездится, эпизодически встречаясь лишь на островах Силли и южном побережье Англии[13]. Также нерегулярно гнездится на Азорских островах и острове Мадейра[14]. Гнездовой ареал в Азии занимает всю западную её часть вплоть до долины Енисея, Минусинской котловины, Западного Саяна и Джунгарского Алатау, а также нижнего течения Ганга в Индии и Бангладеш. Повсюду перелётная птица, за исключением индийской популяции, совершающей лишь незначительные кочёвки во внегнездовой период[3].

Места обитания[править | править код]

Большую часть жизни проводит высоко в кроне деревьев — несмотря на яркое оперение, эту птицу зачастую трудно увидеть с земли. Предпочитает светлые высокоствольные леса, преимущественно лиственные — берёзовые, ивовые или тополиные рощи. В засушливых регионах нередко селится в тугайных зарослях речных долин. Реже встречается в травянистых сосновых борах. Наконец, иногда выбирает безлюдные острова с отдельными деревьями, где кормится в песчаных дюнах или вересковых зарослях[5].

Сплошного затенённого леса и тайги избегает, при этом охотно селится рядом с человеком в садах и парках, лесопосадках вдоль дорог[3][15][16]. На Тянь-Шане гнездится до 2000—2200 м над уровнем моря[17]. На пролётах встречается значительно выше — до 2700 м в Таласском Алатау[9], 2300 м в Руанде и 4300 в Танзании[18]. С ноября по февраль держится в основном на равнинах: до 850—900 м над уровнем моря в Анголе и до 50 м в Кении[18].

В поисках корма

В поисках кормаОснову рациона составляют животные корма. В сезон размножения питается в основном древесными насекомыми, главным образом гусеницами, в том числе и волосатыми. Употребляет в пищу бабочек (в том числе медведиц), стрекоз, уховёрток, комаров-долгоножек, клопов (от щитников Pentatomidae до килевиков Acanthosoma), древесных жуков (жужелиц, мягкотелок Cantharidae, щелкунов Elateridae, пластинчатоусых Scarabaeidae, листоедов Chrysomelidae, жуков-усачей Cerambycidae, долгоносиков Curculionidae), некоторых прямокрылых (пластинохвостов Leptophyes, конусоголовов Conocephalus). Ловит некоторых пауков.

Иногда разоряют гнёзда мелких птиц, таких как серая мухоловка (Muscicapa striata) и горихвостка (Phoenicurus phoenicurus)[19].

В период созревания плодов и в местах миграции частично переключается на плоды — черешню, виноград, смородину, черёмуху, инжир, грушу, шелковицу и т. п[20]. Кормится в основном ранним утром, в меньшей степени во второй половине дня после 15 часов[21].

Как и другие представители семейства, обыкновенная иволга моногамна. В случае миграции к местам гнездовий прибывает довольно поздно, когда на деревьях уже появляется первая зелень: в средней полосе России во второй половине мая. Первыми прибывают самцы, самки чуть позже. Размножение происходит раз в год, полные кладки встречаются в Восточной Германии в конце мая — начале июня, в Испании в конце мая, в Бельгии, Швейцарии и Швеции в начале июня, в Марокко в середине июня[22]. В брачный период самец ведёт себя демонстративно — прыгает с ветки на ветку, летает вокруг самки, преследует её, совершает в воздухе «нырки», активно щебечет и свистит, распускает хвост и хлопает крыльями. Он также охраняет свою территорию — между конкурирующими самцами нередки ожесточённые драки. Привлечённая самка отвечает свистом и вертит хвостом.

Гнездо представляет собой неглубокую висячую корзиночку с широкими овальными краями, обычно сплетённую из полосок луба, сухих стеблей трав и бересты. Диаметр гнезда 12—16 см, высота гнезда 6—9 см, диаметр лотка 8,5—11 см, глубина лотка 4—5 см[23]. Изнутри гнездо выкладывается листьями, пухом, паутиной или даже обрывками мягкого мусора, оставшегося после человека. Вообще, при необходимости при постройке гнезда птицы могут использовать любой подходящий для этого материал — например, в одном известном случае во время Первой мировой войны иволги брали бинты из находящегося поблизости перевязочного пункта[5]. При обустройстве гнезда заметно чёткое распределение обязанностей — самец собирает материал, а самка укладывает его на место.

Как правило, гнездо расположено высоко над землёй, в развилке тонких горизонтальных веток далеко от ствола, а в случае отсутствия подходящего места меж двух ветвей. Оно хорошо крепится, чтобы сильный порыв ветра не мог его разрушить, и маскируется в листве кусочками мха и стебельками трав. На интересную особенность расположения гнезда обратил внимание известный российский орнитолог и публицист С. А. Бутурлин — свежее гнездо всегда находится под наклоном к стволу, однако в дальнейшем под тяжестью птенцов его угол постепенно смещается в противоположную сторону[24]. В кладке, как правило, 4 (реже 3—5) яйца белого с розовым или кремовым оттенком тона и редкими красновато-бурыми крапинами. Размер яиц (28—33) х (21—23) мм[23], масса около 0,37—0,48 г[25]. Насиживание длится 13—15 дней, сидит преимущественно самка. Самец кормит самку и изредка заменяет её на непродолжительное время[25]. Появившиеся на свет птенцы слепые и покрыты длинным желтоватым пухом. Оба родителя кормят их сначала гусеницами, а позднее в дополнение и более твёрдыми ягодами. Наблюдения показали, что количество подлётов родителей с добычей к гнезду в среднем составляло 9—15 раз в течение часа, что в итоге приводило до 211 кормлений в сутки[26]. Птенцы начинают летать через 15—17 дней — на юге России первые слётки появляются уже во второй половине июня, а к середине июля и на всей территории ареала[25]. Рассеивание происходит в начале августа, а уже в конце этого месяца перелётные птицы начинают откочёвывать на зимние квартиры.

Сообщения о нападении пернатых хищников на иволог эпизодичны, несмотря на то, что яркое оперение неизменно привлекает к ним внимание. Известно, что на них охотятся ястреб-перепелятник, разнообразные соколы (сапсан, кобчик Falco vespertinus, сокол Элеоноры Falco eleonorae, пепельный Falco concolor, средиземноморский Falco biarmicus соколы, обыкновенная пустельга Falco tinnunculus), орёл-карлик (Hieraaetus pennatus), чёрный (Milvus milvus) и красный (Milvus migrans) коршуны и некоторые другие хищные птицы[26].

Изображение обыкновенной иволги на почтовой маркеПроисхождение научного названия Oriolus имеет две версии. Согласно одной из них, название произошло от латинского слова «aureolus» («золотой»), которое впоследствии в старофранцузском языке трансформировалось в слово «oriol». Предполагают, что таким образом подчёркивался яркий жёлтый окрас птицы, нетипичный для Европы. Вторая версия — название подражает мелодичной песне иволги — явление, в лингвистике именуемое ономатопеей[27].

Русское название иволга, по мнению лингвистов, имеет славянские корни и является однокоренным со словами «волога» и «влага». Полагают, что в древности птицу представляли как предвестницу дождя[28][29]. Название созвучно с польским словом wilga («иволга»), латышским vālodze и литовским volunge («поползень»).

В честь иволги назван астероид (701) Ориола, открытый в 1910 году.

- ↑ Бёме Р. Л., Флинт В. Е. Пятиязычный словарь названий животных. Птицы. Латинский, русский, английский, немецкий, французский / Под общ. ред. акад. В. Е. Соколова. — М.: Рус. яз., «РУССО», 1994. — С. 461. — 2030 экз. — ISBN 5-200-00643-0.

- ↑ Oriolus oriolus (неопр.). Международный союз охраны природы. Дата обращения 7 ноября 2015. Архивировано 7 ноября 2015 года.

- ↑ 1 2 3 4 Коблик, 2001, с. 271.

- ↑ 1 2 Рябицев, 2001, с. 391.

- ↑ 1 2 3 Walther & Jones, 2008, p. 722.

- ↑ Mullarney et al., 1998, p. 340.

- ↑ Морозов, 1987, с. 72.

- ↑ Степанян, 2003, с. 385—386.

- ↑ 1 2 3 Ковшарь, 1974, с. 6.

- ↑ Mayr & Greenway, 1962, p. 127.

- ↑ 1 2 Famili Oriolidae (неопр.). James C. Greenway. Дата обращения 19 сентября 2008. Архивировано 18 марта 2012 года.

- ↑ Степанян, 2003, с. 385.

- ↑ Sharrock, 1974, p. 28.

- ↑ Дементьев, Гладков, 1953, с. 144.

- ↑ Миловидов, Нехорошев, 2002, с. 97.

- ↑ Дементьев, Гладков, 1953, с. 146.

- ↑ Ковшарь, 1974, с. 9.

- ↑ 1 2 Mason & Allsop, 2009, p. 229.

- ↑ Walter Hovorka. Zur Autökologie des Pirols Oriolus O. Oriolus (L., 1758) unter Berücksichtigung populationsökologischer aspekte). (нем.). Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades. Formal- und Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien. Дата обращения 20 сентября 2008. Архивировано 18 марта 2012 года.

- ↑ Дементьев, Гладков, 1953, с. 148.

- ↑ Ralf Wassmann aus Wolfenbüttel. Ökologische und ethologische Untersuchungen am Pirol (Oriolus oriolus L. 1758). (нем.). Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades. Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultäten der Georg-August-Universität zu Göttingen. Дата обращения 20 сентября 2008. Архивировано 22 августа 2011 года.

- ↑ Cramp & Simmons, 1993, p. 228.

- ↑ 1 2 Михеев, 1975, с. 163.

- ↑ Бутурлин С. А. Птицы // Животный мир СССР. — Москва — Ленинград: Детиздат, 1940.

- ↑ 1 2 3 Дементьев, Гладков, 1953, с. 147.

- ↑ 1 2 Walther & Jones, 2008, p. 723.

- ↑ Jobling, 1992, p. 169.

- ↑ Макс Фасмер. Этимологический словарь русского языка. — 1986. — 2960 с. — ISBN 5170168330.

- ↑ Семенов А. В. Этимологический словарь русского языка. Русский язык от А до Я. — Юнвес, 2003. — 704 с. — ISBN 978-5-88682-149-9.

- Дементьев, Г. П.; Гладков, Н. А. Птицы Советского Союза. — Советская наука, 1953. — Т. 5. — 803 с.

- Коблик Е. А. Разнообразие птиц (по материалам экспозиции Зоологического музея МГУ. — Изд. МГУ, 2001. — Т. Ч. 4 (Отряд Воробьинообразные — продолжение). — 384 с. — ISBN 5-211-04072-4.

- Ковшарь, А. Ф. (Отв. Ред.). Птицы Казахстана. — Алма-Ата: Наука, 1974. — Т. V. — 479 с.

- Миловидов, С. П.; Нехорошев, О. Г. Справочник-определитель птиц Томской области. — Издательство Томского университета, 2002. — ISBN 5-7511-1417-5.

- Михеев, А. В. Биология птиц. Полевой определитель птичьих гнёзд. — М.: Просвещение, 1975. — 171 с.

- Морозов, Владимир. Занимательная биоакустика. — М.: Знание, 1987. — 208 с.

- Рябицев В. К. Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири: Справочник-определитель. — Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2001. — 608 с. — ISBN 5-7525-0825-8.

- Степанян Л. С. Конспект орнитологической фауны России и сопредельных территорий. — М.: Академкнига, 2003. — 727 с.

- Cramp, S.; Simmons, K. E. L. 1-5 // Handbook of Birds of Europe, the Middle-East and North Africa. — Oxford University Press, 1993. — 610 p. — ISBN 978-0198575108.

- Jobling, James А. A Dictionary of Scientific Bird Names. — United States: Oxford University Press, 1992. — ISBN 0198546343.

- Mason, Paul; Allsop, Jake. The Golden Oriole. — Poyser, 2009. — 280 p. — ISBN 978-0713676839.

- Mayr, Ernst; Greenway, James C. (eds). Check-list of birds of the world: a continuation of the work of James L. Peters. — Cambridge: Harvard University Press, 1962. — Т. XV.

- Mullarney, Killian; Svensson, Lars; Zetterstrom, Dan; Grant, Peter. Collins Bird Guide: The Most Complete Field Guide to the Birds of Britain and Europe. — Harpercollins Pub Ltd, 1998. — 400 p. — ISBN 0-00-219728-6.

- Sharrock, J. T. R. Scarce Migrant Birds in Britain and Ireland. — T & A D Poyser Ltd, 1974. — 192 p. — ISBN 978-0856610080.

- Walther B. A.; Jones, P. J. Family Oriolidae (Old World orioles) / Del Hoyo J., Elliott A., Christie D. — Handbook of the birds of the world. — Lynx Edicions, 2008. — 860 p. — ISBN 978-8496553453.

фото иволги и описание птицы. Где обитает и чем питается иволга.

Иволга — это небольшая по размерам птица, имеющая яркое оперение и громкий голос. Название произошло от слияния двух слов «волга» и «влага». В стародавние времена иволга считалась предвестницей бури, грозы и дождя.

Иволга.В длину иволга не превышает 30 см, а масса не превышает 100 гр. Самки и самцы отличаются друг от друга цветом оперения. У самцов красивые крылья и хвост черного цвета, а спинка и брюшко окрашены в желтый цвет. Спинка самки покрыта желтыми перьями, а брюшко белое с темными пятнами. Цвет крыльев варьируется от зеленого до серого.

Иволга в ветвях берёзы.Иволга предпочитает не покидать надолго кроны деревьев, но, тем не менее, она очень подвижна и не может долго сидеть на одной ветке. Обычно дальние полеты иволги совершают в брачный период. Скорость их полёта может достигать 60 км/ч.

Где обитает иволга

Иволги живут практически везде. Их можно встретить в Швеции, Англии, на островах Мадейра. Огромное количество этих птиц насчитывается в Индии и западной Азии.

Даже при наличии яркой окраски, иволгу не просто заметить, так как она предпочитает жить в густой листве деревьев. Чаще всего это березы, ивы, тополя, в редких случаях сосны.

Иволга любит солнце, поэтому ее трудно найти в лесах и тайге. Она не боится людей и может селиться около парков или садов. В весенне-летнее время иволги строят гнезда на высоте до 3000 метров над уровнем моря, в осенне-зимний период птицы селятся не так высоко — до 800 метров над уровнем моря.

Иволги с трудом переживают засуху, поэтому, чем теплей климат, тем ближе расположены их гнезда к воде.

Фото иволги на ветке.Фото иволги на ветке (самец).Иволга на ветке (самец).Иволга на ветке (самец).Фото иволги на ветке (самка).Иволга на ветке (самка).Иволга в полёте.Чем питается иволга

Так как иволга обитает на деревьях, то ее излюбленной пищей являются гусеницы, бабочки, комары, стрекозы, клопы, различные жуки и некоторые пауки. Иволги также любят сладкие ягоды и фрукты, например, смородину, дикую грушу, вишню, черемуху, виноград. Но эти плоды менее питательны для иволги и чаще всего используются ими как перекус во время миграции. Иволги придерживаются определенного режима и предпочитают питаться в первой половине дня.

Иволга прилетела за обедом.Размножение

Иволги дают потомство раз в год. Кладка яиц начинается с мая и заканчивается в конце июня.

Во время периода спаривания самцы всячески пытаются привлечь самку. Они громко свистят, приносят самкам различные ягоды, распушают хвост и в целом пытаются создать как можно больше шума вокруг себя. Зачастую между самцами происходят драки. Самки выбирают сильнейшего самца и в ответ на брачный призыв отвечают громким свистом.

Иволги строят интересные гнезда, которые свисают с веток. В качестве строительных материалов они используют сухую стебли и кора, а внутри обкладывают его листьями и пухом. Самцы и самки строят гнездо вместе, при этом самец ищет строительный материал, а самка занимается непосредственно формированием гнезда.

Гнездо крепко закрепляется между ветками и сверху маскируется мхом или листьями. Гнездо выдерживает кладку, состоящую ид 4-5 яиц. Насиживанием занимается самка в течение 2 недель, самец в это время приносит корм и может заменить самку на непродолжительное время.

Птенцы рождаются слепыми и полностью покрытие желтым пухом. Самка с самцом по очереди кормят птенцов до 150 раз в сутки. Уже через 20 дней птенцы превращаются в самостоятельных особей и улетают из гнезда.

Иволги у гнезда (самец справа и самка слева).Самец иволги у гнезда.Слеток иволги, летает уже неплохо, но надолго сил еще не хватает.Естественные враги

Иволги часто подвергаются нападкам ястребов, соколов, орлов, коршунов. Особенно опасным считается период гнездования, когда взрослые особи теряют бдительность и полностью переключают свое внимание на потомство. Тем не менее, благодаря труднодоступному расположению гнезд хищные птицы далеко не всегда могут добраться до птенцов. Также гнезда служат отличным убежищем для взрослых особей.

Иволга в полёте.Таволга — это… Что такое Таволга?

Таволга, или Лаба́зник (лат. Filipéndula) — род многолетних трав семейства Розовые. Насчитывает 10—13 видов[1], произрастающих в умеренной зоне Северного полушария.

Латинское родовое название происходит от слов лат. filum — нить и лат. pendulus — висячий: по клубням, как бы «висящим» на нитевидных корнях.

Названия на других языках: англ. Meadowsweet, англ. Dropwort, дат. Mjødurt, кит. 蚊子草屬, латыш. Vīgriezes, лит. Vingiorykštė, нем. Mädesüß, польск. Wiązówka, с.-саамск. Skážirat, фин. Angervot, швед. Älggrässläktet, эст. Angervaks, нидерл. Spirea.

Биологическая характеристика

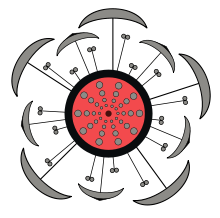

Таволга. Диаграмма цветка

Таволга. Диаграмма цветкаКрупные многолетние корневищные травы с прямостоячим стеблем и перистыми, реже пальчатыми листьями.

Многочисленные мелкие белые или розовые цветки собраны в терминальные щитковидно-метельчатые соцветия, цветут в первой половине лета. Чашечка из пяти или шести лепестков, без подчашия. Околоцветник двойной.

Плод — многоорешек.

В основном это влаголюбивые растения. Все виды холодостойки.

Виды

- На территории России и сопредельных стран отмечены следующие виды

- Filipendula angustiloba (Turcz.) Maxim. — Таволга узколопастная, или Лабазник узколопастной = Filipendula intermedia (Glehn) Juz., растёт в Восточной Сибири, Приамурье, Приморье, а также в Монголии и на северо-востоке Китая

- Filipendula camtschatica (Pall.) Maxim. — Таволга камчатская, или Шеломайник, или Лабазник камчатский, растёт на Камчатке, Командорах, Сахалине, Курилах, Нижнем Амуре, а также в Японии: на Хоккайдо и северном Хонсю

- Filipendula denudata (J.Presl & C.Presl) Fritsch

- Filipendula glaberrima Nakai — Таволга гладчайшая, или Лабазник гладчайший = Filipendula koreana (Nakai) Nakai = Filipendula yezoensis Hara, растёт на юге Приморья, южных Курилах, а также в Северной Корее, на северо-востоке Китая и в северной Японии

- Filipendula megalocarpa Juz.

- Filipendula palmata (Pall.) Maxim. — Таволга дланевидная, или Лабазник дланевидный, растёт в Восточной Сибири, Приамурье, Приморье, на севере Хабаровского края, юге Магаданской области, на Камчатке и Сахалине, а также в Северной Корее и на северо-востоке Китая

- Filipendula stepposa Juz.

- Filipendula ulmaria (L.) Maxim. — Таволга вязолистная, или Лабазник вязолистный, обычное растение для Европы и западной Азии

- Filipendula vulgaris Moench — Таволга обыкновенная, или Лабазник обыкновенный

- Другие виды рода

- Filipendula occidentalis (S.Watson) Howell — Таволга западная, или Лабазник западный

- Filipendula purpurea Maxim. — Таволга пурпурная, или Лабазник пурпурный, произрастает в Японии

- Filipendula rubra Juz. — Таволга красная, или Лабазник красный, североамериканский вид

Применение

Лекарственное применение

Лекарственное применение таволги обусловлено высоким (порядка 300 мг%) содержанием аскорбиновой кислоты, дубильных веществ, салициловой кислоты и её производных.

Таволга снимает головные боли различного характера, а также ревматические боли в суставах. Мощное антибактериальное и антивирусное действие обуславливает применение при ОРЗ, гриппе, герпесе. Также отмечаются противовоспалительный и противодиабетический эффекты.

Таволга широко применяется в народной медицине. Настой травы с цветками употребляется при заболеваниях сердца, мочевого пузыря и почек, при удушье, дизентерии, как противоглистное, потогонное и мочегонное средство. Более насыщенный настой применяется в качестве антитоксического средства, например, при алкогольном отравлении, и даже при укусе змей. Поскольку таволга обладает противовоспалительным и антисептическим действием, наружно отвар травы применяют как антисептик, для промывания ран, язв, гнойников, фурункулов, и при кожных заболеваниях. Также таволга имеет косметическое применение, в частности, отвар используют с целью усиления роста волос.

Пищевое применение

Таволгу (соцветия) можно заваривать как чай (или добавлять в чай при заваривании) — она имеет приятный вкус и медовый аромат. В Скандинавии цветки таволги примешивают к пиву и вину для придания аромата. Молодые побеги и корни можно употреблять в пищу (Ларин с совет., 1951).

Садовое применение

Великолепно отпугивает мух, комаров, слепней.

Таволга и Лабазник в Толковом словаре живого великорусского языка В. И. Даля

ТАВОЛГАж. куст Spirea; S. chamaedrifolia, тавольник сиб. таволга, таволожник, волжанка; S. crenata, таволга, таволожник, степная березка, степной лабазник; S. hipericifolia, каменная таволга, пужный таволжник; Spirea ulmaria, см. батер; но более известна под именем таволги S. crenata, коей тонкие и крепкие прутья идут у нас на шомпола и на кнутовища. Таволожка, таволжанка, сокращ. волжанка, таволжаная тросточка, посошок. Таволожный, таволжаный, к таволге относящ.

Лабазник м., лабазка, кустарник Spirea ulmaria, таволга, иванов цвет, живокост, шламда (ошибочно донники), см. батер; она идёт на подожки, кнутовища, почему лабазина ж. хворостина, и посох, палка.

Примечания

- ↑ Викивиды утверждают, что всего лишь 6; IPNI описывает 30.