Ландыш Кейзке — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

| Ландыш Кейзке | |||

|---|---|---|---|

| |||

промежуточные ранги

| |||

Convallaria keiskei Miq., 1867 | |||

Ла́ндыш Ке́йзке, либо Ландыш Ке́йске[2], Ландыш дальневосто́чный[3] (лат. Convallaria keiskei) — вид однодольных растений рода Ландыш (Convallaria) семейства Спаржевые (Asparagaceae)[4]. Растение впервые описано в 1867 году нидерландским ботаником Фридрихом Антоном Вильгельмом Микелем

Как правило (но не всегда) считается синонимом ландыша майского (Convallaria majalis) — Convallaria majalis var. keiskei (Miq.) Makino[7].

Встречается от юго-восточной Сибири до Японии[8]. В России распространён в Сахалинской, Амурской, Иркутской областях, Приморском, Хабаровском и Забайкальском краях[3].

Растёт в лиственных и смешанных лесах а также по безлесым склонам сопок (горельникам, вырубкам), в последнем случае растение более мелкое, но цветёт и плодоносит значительно раньше. Период начала цветения растения сильно зависит от местных климатических условий и может варьироваться от середины мая до конца июня[источник не указан 1529 дней].

Многолетнее травянистое растение 12—18 см высотой. Листья двух типов: чешуевидные коричневатого или фиолетового оттенка, по 3—6 на каждом растении, и по 1—3 длинночерешковых прямостоячих зелёных листа. Соцветие кистевидное, несёт 3—10 склонённых книзу цветка. Плод — шарообразная ягода красного цвета [3].

Надземная часть растения используется в медицине. Выращивается как декоративное растение[3].

Ядовит[3].

Ландыш горный — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

| Ландыш горный | |||

|---|---|---|---|

промежуточные ранги

| |||

Convallaria montana Raf., 1840 | |||

| |||

Ла́ндыш го́рный[2] (лат. Convallária montána, также иногда Convallaria pseudomajális и Convallaria majúscula) — вид однодольных растений рода Ландыш (Convallaria) семейства Спаржевые (Asparagaceae). Во многих научных сводках признаётся не отдельным видом, а лишь разновидностью полиморфного ландыша майского — Convallaria majalis var. montana.

Встречается главным образом в горах Аппалачи на востоке США, на территории штатов Джорджия, Кентукки, Северная Каролина, Южная Каролина, Теннесси, Виргиния и Западная Виргиния[3]. Растёт рассеянно или небольшими группами[4].

Многолетнее травянистое растение.

Листьев два — три на каждом растении, 15—35 см в длину и 2—5 см в ширину, с заострёнными кончиком и основанием листа.

Соцветие с 5—15 белыми повёрнутыми книзу ароматными цветками в форме колокольчика. Цветёт в середине — конце весны[4].

Плод — круглая красновато-оранжевая ягода 7—9 мм в диаметре [5].

Число хромосом 2n = 38[4].

В ряде штатов признан исчезающим видом (в Джорджии, Кентукки, Южной Каролине). В целом по США имеет статус вида «предположительно, в надёжном состоянии» (G4 по категоризации NatureServe).

Название Convallaria montana было впервые употреблено американским ботаником К. Рафинеском в 1840 году. Рафинеск указал в качестве синонима более раннее название У. Бартрама — Convallaria pseudomajalis, что заставило некоторых учёных отказаться от употребления этого названия в пользу последнего (как того требует в таких случаях МКБН)[6]. Однако в диагнозе Convallaria pseudomajalis, на который ссылается Рафинеск, к тому же процитированном Рафинеском, описывается некоторое растение, отличающееся ягодами синего цвета. Очевидно, это не относится к ландышу, обычно понимаемому под названием Convallaria montana. Возможно, Бартрам (и Рафинеск) описывал некий вид рода Купена[7]

В случае отказа от использования названий Convallaria pseudomajalis как nomen dubium, а Convallaria montana как nomen superfluum необходимо использовать первое по времени публикации последующее название. Первым действительным названием, точно относящимся к североамериканскому ландышу, является Convallaria majuscula[8][9].

Синонимичные названия:

Подсемейство ландышевые (Convallarioideae) — это… Что такое Подсемейство ландышевые (Convallarioideae)?

Представители подсемейства ландышевых (Convallarioideae) —- некрупные многолетние травы, встречающиеся почти по всему ареалу семейства, за исключением Африки. Листья у них сравнительно крупные, приземные или стеблевые. Цветки почти всегда обоеполые, средних размеров, обычно собраны в кистевидные или колосовидные соцветия, редко одиночные. Околоцветник колокольчатый, трубчатый, почти полушаровидный, реже другой формы. Тычинок 4, 6, 8 или 12; тычиночные нити свободные. Завязь верхняя, редко полунижняя или почти нижняя, обычно 3-гнездная, редко 2- или 4-гнездная. Ландышевые —- самое большое подсемейство среди спаржевых. В него входят 5 триб: аспидистровые (Aspidistreae), пелиосантовые (Peliosantheae), офиопогоновые (Ophiopogoneae), купеновые (Polygonateae) и собственно ландышевые (Convallarieae).

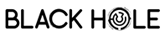

Самыми своеобразными по строению цветка (нередко также и по строению соцветий) и относительно наиболее примитивными являются представители трибы аспидистровых, которых японский ботаник Т. Накаи (1936) выделял в самостоятельное семейство аспидистровые (Aspidistraceae). Они распространены в Гималаях и в Восточной и Юго-Восточной Азии. Это вечнозеленые многолетние травы, обычно с толстым корневищем и приземными листьями. Цветки в колосовидных или кистевидных соцветиях, иногда одиночные. Околоцветник мясистый, из 6 —- 8 (редко 12) сросшихся сегментов. Число тычинок равно числу сегментов околоцветника; пыльники почти сидячие. Столбик короткий, рыльце большей частью щитовидное или широко-трехлопастное. В трибе аспидистровых 6 родов. Наиболее известный род этой трибы —- аспидистра (Aspidistra, около 11 видов, рис. 81), произрастающая в Восточных Гималаях, Юго-Западном и Южном Китае, на островах Хайнань и Тайвань, а также в Индии (Верхний Ассам) и в Северном Вьетнаме. Виды аспидистры обитают по склонам ущелий, на тенистых скалах, в лесах, в горах, главным образом в нижнем и среднем поясах на высоте от 300 до 1800 м над уровнем моря. Некоторые виды (особенно аспидистра высокая —- A. elatior) широко распространены в культуре, их выращивают как комнатные растения, применяют для озеленения помещений, а в условиях теплого климата сажают в садах и парках. Как и у остальных видов, корневище аспидистры высокой мясистое, толщиной 1 —- 1,5 см и жесткое. Оно состоит из коротких междоузлий, несущих бледные чешуевидные листья. В пазухах каждого из них образуется по одному цветку, сидящему на короткой цветоножке. Цветки распускаются весной. Опыление аспидистры высокой было изучено еще известным итальянским ботаником Ф. Дельпино (1875). Некрупные, преимущественно зеленовато-красные, мясистые, неприятно пахнущие цветки почти лежат на земле. Широкое зонтиковидное складчатое рыльце закрывает вход в полушаровидный околоцветник. Мелкие короткохоботковые мухи, садясь на цветок, сначала попадают на большое рыльце, затем сползают по его складкам на стенки околоцветника и попадают на дно цветка. Некоторое время они остаются в цветке, возможно, находят там приют в прохладную погоду (Э. Лёв, 1895), а может быть, просто не могут сразу вылезти, так как выход из цветка закрыт рыльцем. Выползая по стенкам между расположенными в нижней части околоцветника пыльниками, они вымазываются пыльцой и затем, перелетая на другой цветок, совершают перекрестное опыление. Э. Лёв полагал, что в плохую погоду, когда мало насекомых, их заменяют улитки. Однако, по мнению других авторов, улитки являются скорее лишь случайными опылителями.

К аспидистре близок монотипный и своеобразный род эврардиелла (Evrardiella), произрастающий во Вьетнаме, в горах Чыонгшон (Аннам) (рис. 81).

На островах Японии, на полуострове Корея и во многих провинциях континентального Китая встречается относящийся к аспидистровым монотипный род родея (Rhodea). Родея японская (R. japonica) отличается красивыми темно-зелеными приземными листьями. Весной, в мае —- июне, появляется невысокий цветонос с колосовидным соцветием и с бледно-желтыми цветками. Столбик у родеи короткий, с неясно 3-раздельными округлыми лопастями. Ягоды красные, шаровидные, односемянные. Родея —- декоративное растение, особенно распространенное с древних времен в Японии и Китае. В листьях родеи обнаружены гликозиды карденолидной природы и другие вещества, обладающие высокой кардиотонической активностью. В лесах Восточных Гималаев, Юго-Западного Китая и Индокитая произрастают 9 видов еще одного рода аспидистровых —- кампиландры (Campylandra), у которой цветки собраны в короткий колос с хорошо заметными длинными, острыми, линейно-ланцетными прицветниками, по размерам в несколько раз превосходящими цветки. К кампиландре и родее весьма близок род mynucmpa (Tupistra), насчитывающий около 15 видов, обитающих в Гималаях, Бирме, Индии (штаты Ассам, Манипур), Юго-Западном и Южном Китае, на полуострове Малакка и острове Суматра. Виды тупистры произрастают в тенистых лесах и в зарослях кустарников (на высоте 600 —- 1500 м над уровнем моря). Цветки короткоколокольчатые, их рыльца с расширенными лопастями. Тупистры —- декоративные растения.

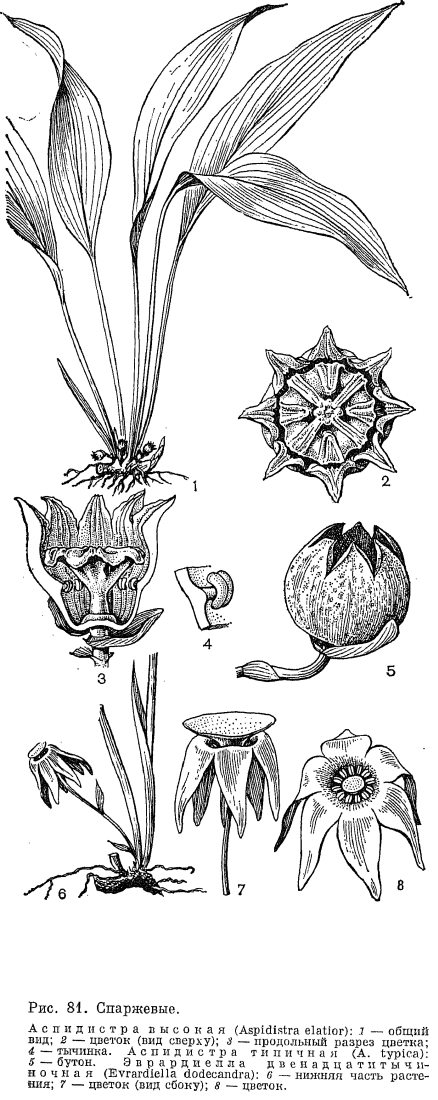

В трибу пелиосантовых входит один род —- пелиосантес (Peliosantlios), отличающийся формой завязи и строением плода. В роде пелиосантес около 10 близких видов, объединяемых Дж. Джэссопом (1976) в один вид. Они распространены в Восточных Гималаях, в Южном и Юго-Восточном Китае, на островах Хайнань и Тайвань, в Индии, Бангладеш, Бирме, Индокитае, на полуострове Малакка, островах Малайского архипелага. Произрастают преимущественно в дождевых лесах, от равнины до 300 —- 1600 м над уровнем моря, иногда поселяются на скалах и часто близ воды. Пелиосантесы. (рис. 82) —- многолетние вечнозеленые растения с более или менее коротким корневищем. Приземные листья от линейных до продолговато-яйцевидных, постепенно переходящие в длинный черешок. Мелкие цветки на цветоножках собраны по одному или нескольку в пазухах прицветников в более или менее длинное, сравнительно тонкое, кистевидное соцветие с редкими чешуевидными листьями при основании. Околоцветник мясистый, в нижней части с конусовидной трубкой, часто приросшей к завязи, разнообразный по окраске —- серо-голубой, иногда белый, фиолетовый, пурпурный. Андроцей из 6 тычинок с очень короткими нитями, прикрепленными к трубке околоцветника. Завязь полунижняя или почти нижняя. Рыльце сидячее. Плод ягодообразный, близкий к коробочке, рано растрескивающийся и освобождающий семена, которые затем развиваются вне плода. Семена обычно голубые, твердые, с мясистой оболочкой.

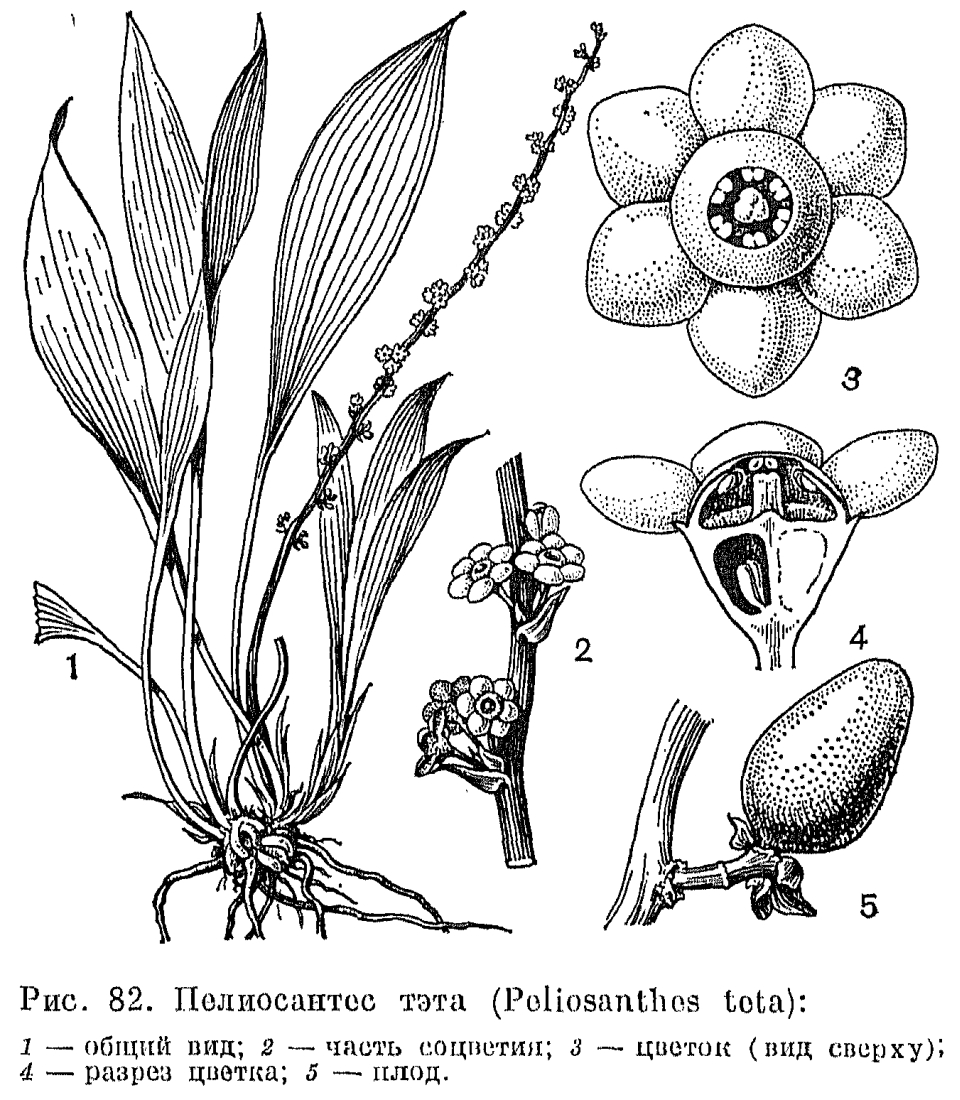

К трибе офиопогоновых относятся 2 рода —- лириопа и офиопогон, распространенные в Гималаях и Восточной Азии. Это небольшие многолетние травы с линейными и ланцетными длинными приземными листьями. Корневища с несколькими клубневидными корнями, иногда со столонами. Цветки расположены на цветоносе в пучках по 3 —- 8, реже одиночные и образуют обычно кистевидное соцветие. Сегменты околоцветника широко открытые; у офиопогона околоцветник внизу образует короткую трубку, сросшуюся с завязью; завязь полунижняя или нижняя; 6 свободных тычинок; столбик с маленьким 3-раздельным рыльцем. Плод офиопогоновых отличается характером вскрытия перикарпия. Околоплодник скоро разрушается и открывает мясистые красные семена, в распространении которых большую роль играют птицы.

,

В роде лириопа (Liriope) 8 видов, произрастающих в Японии, на полуострове Корея, в континентальном Китае, на острове Тайвань, во Вьетнаме и на Филиппинах. Виды лириопы обитают на равнинах и у подножий холмов, преимущественно по тенистым склонам и берегам рек, в горах встречаются до высоты 1400 —- 2300 м. У лириопы голубоватые, фиолетовые или бледно-сиреневые цветки с колесовидным околоцветником, собранные в кистевидное соцветие. В бутоне (рис. 83, 2) нити тычинок прямые, почти равные по длине столбику, и незрелые пыльники и рыльце находятся почти на одном уровне. По мере распускания цветка нити поворачиваются в одну сторону и как бы слегка полегают. В таком положении открытые пыльники не соприкасаются с рыльцем. Опыление может происходить только при участии насекомых-опылителей. Под конец цветения тычиночные нити слегка выпрямляются и пыльники располагаются почти на одном уровне с рыльцем. В это время может произойти самоопыление. Лириопа встречается в культуре во многих странах, особенно в Японии и Китае. Как декоративные преобладают 3 вида —- лириопа колосистая (L. spicata, табл. 21, 1), близкий к ней вид лириопа злаколистная (L. graminifolia) и лириопа мускари (L. muscari). В нашей стране лириопу используют для бордюров в садах и парках Черноморского побережья Кавказа. Ее можно выращивать и как горшечную культуру на севере страны. Сладкие ароматные клубни лириопы колосистой и лириопы злаколистиой употребляют в медицине в Японии, Китае и Индокитае.

В близком к лириопе роде офиопогон, или змеебородник (Ophiopogon), насчитывается 50 видов, из которых 33 встречаются в Китае. Возможно, что число видов несколько преувеличено, так как для офиопогонов характерна большая изменчивость признаков, и некоторые формы или разновидности были описаны в качестве видов. Представители рода офиопогон произрастают в Тибете, Гималаях, Индии (Ассам, Манипур), в континентальном Китае (за исключением Северного) и на острове Хайнань, в Северном Вьетнаме, Северном Таиланде, Японии и Малезии. Офиопогоны широко используются в субтропических районах как бордюрные и почвопокровные растения. Наиболее часто встречаются офиопогон ябуран (О. jaburan, рис. 83, 9) и офиопогон японский (О. japonicus). Особую роль в качестве декоративных растений играют их пестролистные формы. В Японии и Китае офиопогон японский, применяют в качестве лекарственного растения.

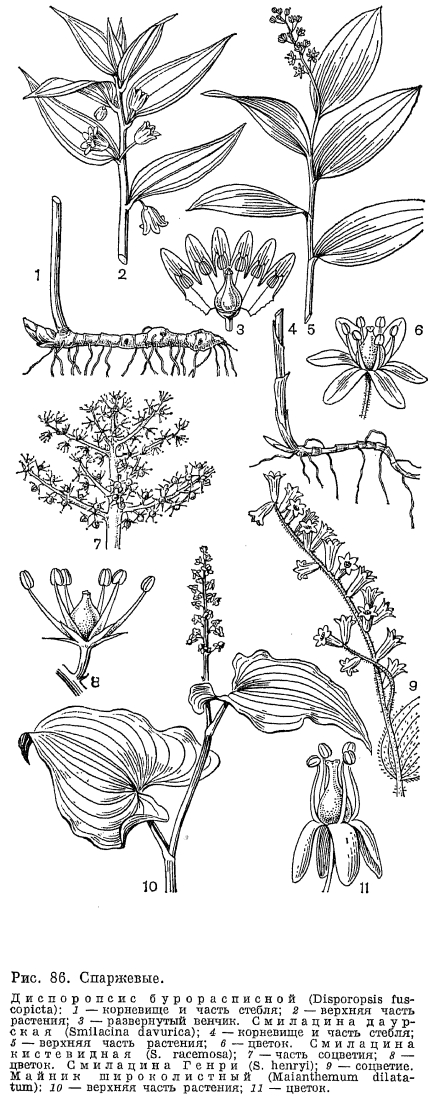

Триба купеновых содержит 8 родов. Представители большинства из них имеют облиственный стебель. Цветки у них пазушные, одиночные или в пучках, реже в полузонтиках или метелках. Сегменты околоцветника почти свободные или сросшиеся. Тычинок 6 или 4, семязачатков обычно много. Плод —- ягода. Ареал родов не ограничен Восточной Азией, как у предыдущих триб, а более обширен: он заходит в умеренную и частично в тропическую зону обоих полушарий. Среди купеновых наименее продвинуты 3 рода —- диспорум, стрептопус (Streptopus) и клинтония (Clintonia).

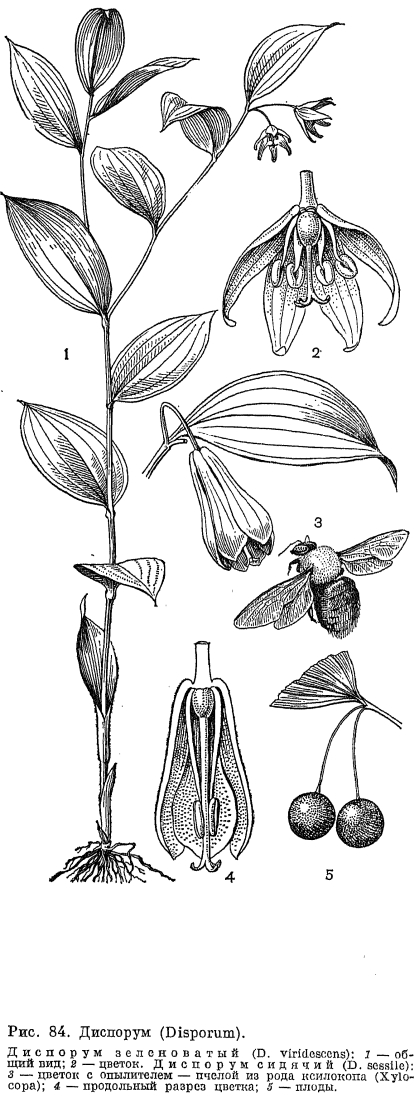

В роде диспорум (Disporum) известно 20 видов, распространенных в Гималаях, Восточной и Юго-Восточной Азии и в Северной Америке (в Кордильерах и в восточной части). Они растут во влажных горных лесах, по холмам и склонам гор до 3000 м над уровнем моря. Диспорумы характеризуются тонкими ползучими корневищами, маловетвистыми стеблями и продолговатыми или яйцевидными, почти сидячими листьями. Кремово-белые или зеленоватые, реже розовые цветки диспорума с околоцветником из свободных сегментов расположены в пазухах листьев на концах побегов по одному или по 2 —- 5 на длинных цветоножках. Преобладают две формы околоцветника: воронковидная и чашевидная, им соответствуют разные способы опыления (Ф. Утех и Ш. Кавано, 1976). Воронковидная форма цветков рассматривается авторами на примере диспорума сидячего (D. sessile). У него цветки относительно большие, длиной 2 —- 3 см, основание сегментов слегка мешковидной формы (рис. 84, 3, 4). В нижней части сегментов находятся базальные петальные нектарники. Постоянный опылитель цветков этого вида —- крупная одиночная пчела. Подлетая к цветку снизу, она сначала задевает выступающее из цветка рыльце, а затем легко раздвигает свободные сегменты околоцветника и при этом прижимает 3-раздельное рыльце и садится «верхом». Касаясь пыльников мохнатой головой и грудью, пчела сметает с них пыльцу. Длинным хоботком она достигает нектарников, расположенных сравнительно глубоко в мешковидном основании сегментов околоцветника. Покидая цветок, пчела «пятится» между сегментами и пыльниками и опять обильно вымазывается пыльцой, теперь уже лапками и нижней частью брюшка. Перелетая на другой цветок, она опускается на рыльце и производит перекрестное опыление. Движения пчелы быстрые: на один цветок она тратит примерно 6 секунд. Диспорум смилациновый (D. smilacinum) —- пример цветков с чашевидным околоцветником. Благодаря относительно открытым нектарникам при основании сегментов околоцветника и открытому венчику его цветок посещают более многочисленные неспециализированные посетители, часть из которых является и опылителями. Кроме того, открытый венчик способствует ветроопылению и, возможно, самоопылению. Несколько видов диспорума изредка используются в качестве декоративных растений и выращиваются в ботанических садах и парках.

Представители рода стрептопус (Streptopus), объединяющего 9 видов, обитают, как и многие купеновые, в Гималаях, Восточной Азии и Северной Америке, а также в умеренной зоне Средней и Южной Европы. Стрептопусы —- многолетние травы высотой от 10 до 120 см с мало разветвленным облиственным стеблем. Листья многочисленные, сидячие или стеблеобъемлющие, от яйцевидных до продолговато-ланцетных, с острой верхушкой и густой сетью жилок. Цветки расположены по 1 —- 2 в пазухах стеблевых листьев на тонких, у середины более или менее скрученных цветоножках; иногда они прижаты к расположенному выше междоузлию, так что кажутся сидячими или приросшими к следующему выше расположенному очередному листу. Красный или розовый, реже зеленовато-желтый околоцветник состоит из 6 продолговатых или ланцетных сегментов, свободных или сросшихся. Тычинки в 2 —- 3 раза короче околоцветника, их нити расширены, иногда с шиловидным концом. Столбик нитевидный, с раздельным или почти цельным тупым рыльцем. Завязь 3-гнездная, с многочисленными семязачатками. Плод —- многосемянная продолговатая или почти шаровидная красная ягода. Стрептопусы растут в густых сырых лесах и среди кустарников, у ручьев и ключей. Самый большой ареал имеет стрептопус стеблеобъемлющий (S. amplexifolius), произрастающий в Средней и Южной Европе (в Альпах на высоте 750 —- 2300 м), в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке СССР, в Японии и в Северной Америке (от Аляски и полуострова Лабрадор до Калифорнии). Корневище у него короткое, покрытое толстыми корнями. Околоцветник воронковидный. Молодые растения съедобны и имеют запах огурцов. В Советском Союзе в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке обитает стрептопус стрептопусовидный, или аянский (S. streptopoides), обладающий нитевидным ползучим корневищем, которое ежегодно дает одногодичный стебель. Околоцветник у него звездчатый. В горных лесах Северной Америки широко распространен стрептопус розовый (S. rоseus), корневище которого иногда бывает со столонами. Стрептопусы —- декоративные растения, они пригодны для озеленения тенистых влажных мест в парках.

Род клинтония (Clintonia), как и два предыдущих рода, характеризуется разорванным ареалом, но в отличие от них имеет центр распространения видов в Северной Америке: здесь встречается 4 вида, а в Гималаях и Восточной Азии —- всего 2 очень близких вида, часто объединяемых в один —- клинтонию удскую (Clintonia udensis). Клинтонии мезофиты. Это обычные растения темнохвойных, реже смешанных лесов таежных и широколиственных зон; в Гималаях они встречаются на высоте 2500 —- 3800 м. Растения имеют тонкие ползучие корневища, от которых отходят 2 —- 6 приземных широких обратнояйцевидных листьев. Цветки одиночные или собраны в зонтиковидное соцветие или кисть. Воронковидный околоцветник разделен до основания на 6 ланцетных сегментов. Клинтонии —- декоративные растения. Белые, как фарфоровые, цветки клинтонии удской и своеобразная форма листьев делают ее очень привлекательной.

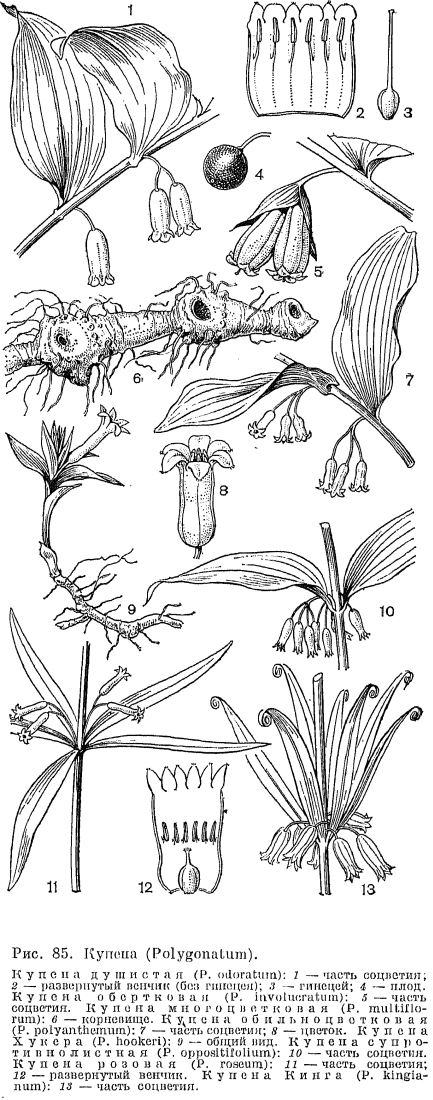

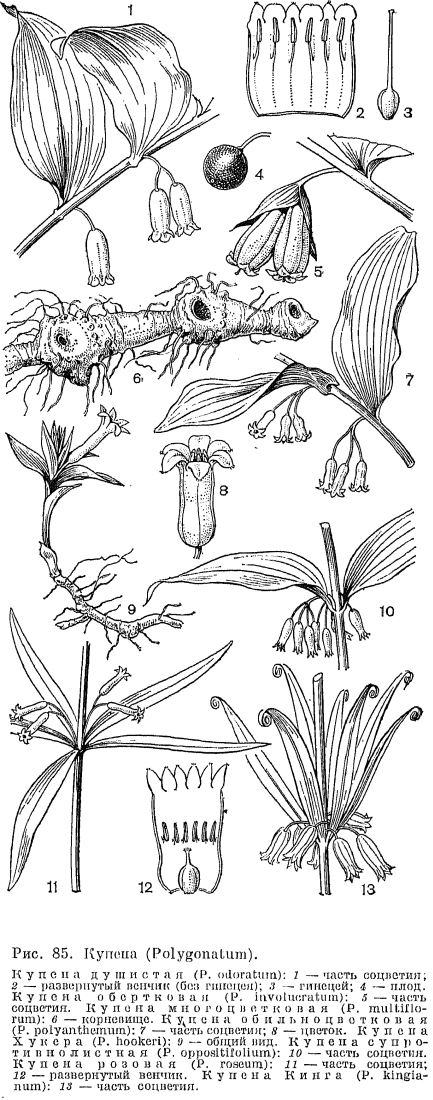

В подсемействе ландышевых самый большой род —- купена (Polygonatum). В него входит около 50 видов, распространенных в умеренных районах Евразии и Северной Америки, в горных районах субтропиков, реже тропиков Китая и Индокитая. Наибольшее видовое разнообразие купен в Восточной Азии (в Китае 31 вид). В СССР встречаются около 17 видов купен. Для купены характерны симподиальные узловатые корневища с похожими на печати круглыми вдавленными рубцами на местах отмерших годичных побегов (рис. 85, 6) —- отсюда второе, народное название рода: «соломонова печать». Стебель у купен очень разной высоты, от 2,5 —- 5 см у гималайско-китайской купены Хукера (P. hookeri, 85, 9) до 2 м и более. Некоторые виды купен с лазающими стеблями. Листья очередные, супротивные или мутовчатые, от линейных до широкоэллиптических, иногда с усиками. Расположенные в пазухах листьев, одиночные или собранные в малоцветковые кисти, цветки белые, желтые, розовые или фиолетовые, со сросшимися при основании цветоножками. Сегменты околоцветника сросшиеся; околоцветник трубчатый или колокольчатый, лопасти отгиба короче, чем трубка. Тычиночные нити приросшие к околоцветнику до половины своей длины и больше. Пыльники стреловидные, качающиеся, интрорзные. Плод —- шаровидная ягода с 1 —- 2 семенами. Цветки купен опыляются главным образом шмелями, пчелами, иногда бабочками. Насекомые посещают их из-за обильного нектара, выделяемого септальными нектарниками.

Среди купен с очередными листьями, белыми цветками и темно-синими ягодами наиболее, известны широко распространенные евразиатские виды купена душистая, или лекарственная (P. odoratum), и купена многоцветковая (P. multiflorum). Цветки купены душистой, обладающие запахом горького миндаля, очень богаты нектаром, но из-за сравнительно длиннотрубчатого околоцветника он доступен только длиннохоботковым шмелям. Замечено, что у растений, произрастающих в Альпах, трубка околоцветника внизу часто бывает прокушена шмелями, которые похищают нектар, а в проделанные отверстия за нектаром проникают и другие насекомые. Иногда в соцветиях купены встречаются цветки с неразвитым гинецеем, со столбиком вдвое короче, чем у нормальных цветков (функционально мужские цветки), а иногда и совсем без гинецея (мужские цветки). У купены многоцветковой цветки собраны в пазухах листьев по 2 —- 5, у них менее длинная трубка, чем у купены душистой. Они опыляются главным образом шмелями, но, возможно, и пчелами, а в отдельных случаях и маленькими бабочками. Трубка околоцветника с перетяжкой, с зеленоватыми отогнутыми на концах опушенными зубцами. Цветок гомогамный (одновременно созревают пыльники и рыльце). Вход в трубку цветка закрывают 3-лопастное рыльце и пыльники. Нити тычинок опушены узловатыми волосками. Рыльце расположено немного ниже пыльников, а цветки на поникших цветоножках направлены вниз, поэтому пыльца сначала не попадает на рыльце. Шмели, просовывая головку в расширенную часть трубки, касаются рыльца и пыльников, вскрывающихся интрорзно, противоположными сторонами своего хоботка и собирают нектар, который находится на дне трубки венчика. Перелетая затем на другой цветок, они производят перекрестное опыление. Вполне возможно и самоопыление, если только рыльце придвинется к близко расположенным пыльникам.

Купены с мутовчатыми листьями имеют белые или розовые цветки с трубчатым околоцветником. У купены мутовчатой (P. verticillatum), распространенной от Европы до Китая и обитающей в лесах и на лугах от равнины до альпийского пояса, околоцветник сравнительно короткотрубчатый, в основании богатый нектаром. Цветки белые, с отогнутыми зеленоватыми лопастями отгиба, опыляются как шмелями, так и короткохоботковыми пчелами и отдельными маленькими бабочками. Легко может происходить и самоопыление. К мутовчатолистным относится и купена розовая (P. roseum, рис. 85, 11, 12) с небольшим трубчатым розовым околоцветником и красными ягодами. Она встречается в горах Юго-Западной Сибири, на Памиро-Алае, Тянь-Шане и в Северо-Западном Китае. У маленькой высокогорной купены Хукера (P. hookeri) со скученными супротивными или очередными листьями (рис. 85, 9) всего один фиолетовый цветок. Ягода у нее красная.

Купены используют как декоративные растения благодаря изящной форме их стеблей, большим зеленым листьям, приятным белым или розовым цветкам, а позднее —- крупным темно-синим или красным ягодам. В цветоводстве известны махровые формы купен, купена многоцветковая с розовыми цветками, купены с полосатыми листьями. Большинство видов цветет в конце весны —- начале лета. Хорошо растут в культуре все европейские, кавказские, дальневосточные, американские и многие среднеазиатские купены; они обычно нормально переносят довольно суровые зимы Ленинграда. Корневища купены душистой применяют в народной медицине, в них найдены алкалоид гликонин, сердечные гликозиды, сапонины.

Род смилацина (Smilacina), к которому относится около 25 видов, занимает довольно обширный ареал, от Гималаев и штата Ассам до Восточной Сибири, советского Дальнего Востока, Японии, континентального Китая, Тайваня, Вьетнама и Малезии и от Канады до гор Мексики и Центральной Америки (Гватемала). Большинство смилацин —- гигрофиты. Они растут в сырых или заболоченных хвойных и лиственных лесах и на их опушках, на заболоченных лугах и моховых болотах, главным образом в среднегорном и субальпийском поясах. В Гималаях они распространены до высоты 4000 м над уровнем моря. Смилацины обычно невысокие стройные растения со слегка извилистым в верхней части стеблем, с продолговато-ланцетными или яйцевидными, обычно сидячими листьями с многочисленными жилками. Белые или пурпурные цветки смилацин обладают легким приятным ароматом. Они обычно обоеполые, реже однополые и двудомные, собраны, в верхушечные кисти или метелки (рис. 86). Околоцветники отличаются сранительно узкими звездчато растопыренными сегментами. Только у китайско-тибетского высокогорного вида смилацииы Генри (S. henryi) околоцветник трубчатый. Тычинки у всех видов прикреплены при самом основании сегментов; пыльники качающиеся, интрорзные. Завязь почти шаровидная, 2-гнездная, с 2 семязачатками в каждом гнезде, с коротким и тупым 2-, 3-лопастным рыльцем. Ягода шаровидная, с одним или несколькими семенами. Смилацины —- декоративные растения. В культуре наиболее распространена одна из самых красивых смилацин —- смилацина звездчатая (S. stellata).

К смилацииам очень близок род майник (Maianthemum, рис. 86, 10, 11), к которому относится всего 3 вида, встречающихся в умеренных областях Евразии и Северной Америки в хвойных и смешанных лесах, среди кустарников и на лугах. У майников тонкое ползучее корневище; в нецветущем состоянии на стебле имеется всего один лист, а цветущее растение развивает 2 —- 3 листа с широкой, глубоко сердцевидно-яйцевидной пластинкой на коротком черешке. Мелкие, белые, приятно пахнущие цветки майника собраны в густую верхушечную кисть. Околоцветник звездчатый, из 4 опадающих сегментов. Тычинок 4. Цветки у евразиатского майника двулистного (М. bifolium) слабо протогиничны. В тот период, когда бутоны только открываются, рыльце уже появилось и восприимчиво, а пыльники еще не вскрылись. Затем вскрываются пыльники, а рыльце еще продолжает функционировать (обоеполая стадия), и наконец рыльца теряют восприимчивость (мужская стадия). В тот момент, когда пыльники уже вскрыты и высыпается пыльца, а рыльце еще не завяло, возможна контактная автогамия под действием маленьких насекомых (или других факторов). Она облегчается почти вертикальным положением цветков и расположением пыльников выше рыльца. Ягоды у майников мелкие, светло-красные, с 1 —- 2 семенами. У майника двулистного ягоды вишнево-красные, их поедают рябчики и дрозды. Проходя через желудок, семена сохраняют всхожесть на 80 —- 85% (П. Мюллер, 1934). В качестве декоративных растений майники пригодны для посадки на влажных тенистых участках и на срез для миниатюрных букетов.

Представители трибы ландышевых, состоящей из 4 монотипных родов, хотя и имеют много общего с купеновыми, хорошо отличаются от них безлистным цветоносом с цветками, собранными в верхушечную кисть. Все листья у них приземные. Наиболее известный род этой трибы —- ландыш (Convallaria) с одним очень полиморфным видом —- ландышем майским (С. majalis). Это растение широко распространено в умеренных и холодных областях северного полушария от Атлантической Европы и Западного Средиземноморья до Японии, полуострова Корея и Северного Китая, а также на юго-востоке Северной Америки. На огромном пространстве своего ареала этот вид дифференцировался на несколько географических рас, которые разными авторами, в зависимости от их взглядов на структуру и объем вида, рассматриваются как разновидности, подвиды и виды. Ландыш произрастает на влажных почвах в хвойных и лиственных лесах и кустарниках, до лесным опушкам и на влажных лугах.

У ландыша довольно сложная система корневищ (рис. 87, 2). Прежде всего мы замечаем длинное, горизонтальное, ползучее, ветвистое корневище с удлиненными междоузлиями. В узлах корневища находятся чешуевидные листья. Из их пазушных почек развиваются новые горизонтальные корневища. Затем заметен небольшой, длиной 1 —- 2 см, почти вертикальный участок корневища с очень укороченными междоузлиями, ежегодно дающий надземный годичный побег. Этот побег состоит из укороченной оси с погруженной в почву верхушечной почкой, 3 —- 5 заметных низовых чешуевидных стеб-леобъемлющих листьев с замкнутыми трубчатыми влагалищами (темно-фиолетовой, коричневой или светло-зеленой окраски), 1 ланцетного чешуевидного листа и 2 (реже 3) хорошо всем знакомых блестящих зеленых листьев. В пазухе последнего чешуевидного листа развивается боковой безлистный цветонос. В неблагоприятные годы ландыш образует побеги с одним зеленым листом. Влагалища всех упомянутых чешуевидных и зеленых листьев, в основании охватывающих друг друга, вместе с осью побега составляют надземный ложный стебель. Образование горизонтальных корневищ происходит с интервалом от 1 года до нескольких лет, в зависимости от различных условий. Вертикальные корневища образуют листья ежегодно, а цветоносы лишь периодически —- с перерывами в 2 —- 3 года. Этим в основном объясняется то обстоятельство, что в зарослях ландыша иногда наблюдается много листьев, но мало или совсем отсутствуют цветоносы. Система горизонтальных корневищ продолжает нарастать симподиально за счет пазушных почек корневищ горизонтального или вертикального материнского корневища.

Ландыш —- геофит. На зиму остаются только корневища в почве. С годами горизонтальные корневища перегнивают и их система распадается на отдельные особи, образуя клон. Изучение зарослей ландыша в Закарпатье показало, что средний собственный возраст репродуктивных особей около 9 лет, к 10 —- 12 годам они утрачивают способность к образованию цветков, максимальный возраст —- 21 год. Некоторые старые корневища, собранные в Ленинградской области, имели возраст 38 —- 42 года.

Первое цветение ландыша в природе наступает не ранее 7-го года жизни, а в культуре гораздо раньше. Обычно растения зацветают в средней полосе европейской части СССР в конце мая —- начале июня. Цветение продолжается 15 —- 20 дней. Трехгранная цветочная стрелка несет на конце кисть из 6 —- 20 поникших цветков на длинных изогнутых вниз цветоножках с пленчатыми прицветниками. Хотя цветоножки отходят с разных сторон стрелки, цветки все же обращены в одну сторону, так как сам стебель закручен спирально. Нижние цветки ландыша распускаются раньше верхних. В цветочной почке острые зубчики (верхушки сегментов околоцветника) плотно прижаты друг к другу, в распустившемся полушаровидно-колокольчатом цветке слегка отгибаются, а при отцветании они сильно загибаются. Тычинок 6; желтые продолговатые пыльник и на сравнительно коротких нитях прикреплены при основании сегментов. Столбик короткий, с 3-раздельным рыльцем.

Цветки ландыша слабопротандричны. Они лишены нектарников и привлекают опылителей своим сильным ароматом и пыльцой. Опылители —- пчелы, шмели, возможно мухи. Пчела, посещающая ландыш, касается прежде всего рыльца, которое вначале торчит чуть выше тычинок, и если она раньше уже успела вымазаться пыльцой, происходит перекрестное опыление. Затем насекомое, проникшее в цветок, ударяется о пыльники, вскрывающиеся интрорзно продольными щелями (пыльники вскрываются не все сразу, сначала 3 или 4, затем остальные), и обмазывается здесь новой пыльцой. При отсутствии насекомых-опылителей возможно самоопыление. Оно может произойти в тот момент, когда из расположенных немного выше рыльца пыльников осыпается пыльца, а рыльце еще не потеряло способность к восприятию. Так как весь цветок наклонен вниз, падающая пыльца легко может попасть на рыльце. Плод —- почти шаровидная оранжево-красная ягода с 2 —- 8 -семенами. Семена распространяются птицами. Все растение ядовито.

Ландыш —- важное лекарственное растение. Приготовляемые из него препараты укрепляют и регулируют сердечную деятельность. В русскую научную медицину ландыш как лекарственное средство был введен в конце прошлого столетия известным русским врачом С. П. Боткиным. Надземные части ландыша (цветки, листья, семена) содержат около 10 сердечных гликозидов. Цветки ландыша применяют в парфюмерии. Ландыш —- декоративное растение, введенное в культуру еще с середины XVI в. Он очень хорош для теневых и полутеневых участков парков, скверов и садов. Садовые формы ландыша крупные, многоцветковые. Известны сорта с розовыми махровыми цветками, а также пестролистные. Во многих странах широко практикуется зимняя выгонка крупноцветковых сортов. Зимующие почки ландыша являются предметом международной торговли.

К ландышу близок монотипный восточно-азиатский род рейнекея (Reineckea, рис. 87, 7 —- 9) —- вечнозеленое полустелющееся растение, произрастающее в лесах в нижнем горном поясе и у подножий холмов в Китае (за исключением севера) и на всех островах Японии. У рейнекеи ползучее корневище с двумя рядами чешуй, с несколькими линейными или ланцетными листьями; безлистный цветонос заканчивается кистью светло-розовых цветков. В Японии и Китае, а также в Западной Европе рейнекею выращивают как бордюрное растение.

Жизнь растений: в 6-ти томах. — М.: Просвещение. Под редакцией А. Л. Тахтаджяна, главный редактор чл.-кор. АН СССР, проф. А.А. Федоров. 1974.

Ландыш майский — это… Что такое Ландыш майский?

(воронец, лапушник, молодильник, мытная трава, прострел, заячьи ушки, серебрянник) – Convallaria majalis L.Семейство лилейные.

Многолетнее травянистое растение высотой 15-30 см. Корневище ползучее, ветвистое, с многочисленными корнями в узлах, надземные части растения полые. Стебель в нижней части окружен 3-6 светло-розовыми пленчатыми чешуями. Листья прикорневые, числом 2-3, с дугонервным жилкованием, продолговато-эллиптические, заостренные, влагалищные, длиной 10-20 см и шириной 4-8 см, ярко-зеленые, с сизоватым налетом с верхней стороны. Цветочная стрелка трехгранная, поникающая вверху. Цветоножки дугообразно изогнутые, выходят из пазух пленчатых ланцетовидных прицветников. Цветочная кисть рыхлая, односторонняя. Цветы душистые, числом 6-20. Околоцветник простой, спайнолепестный, белый, длиной 5-7 мм, шаровидно-колокольчатый, гладкий, с 6 отогнутыми зубцами. Тычинок 6. Пестик один, с верхней трехгнездной завязью и трехгранным рыльцем. Плод – красно-оранжевая, шаровидная ягода. Семена округло-яйцевидные, светло-желтые, длиной 3-4 мм.

Цветет в апреле-июне, плодоносит в августе-сентябре.

Растет в лесной зоне европейской части России (кроме северо-востока), доходя до Башкирии, в лесах, чаще смешанных и широколиственных, среди кустарников, изредка – на заливных лугах. В степной зоне встречается редко по долинам рек. В лесах Северного Кавказа, Закавказья и Крыма растет кавказская разновидность ландыша. В Забайкалье, Приамурье, Приморском крае, на Сахалине и Курильских островах встречается разновидность, выделяемая некоторыми учеными в самостоятельный вид, – ландыш Кейске.

Основные районы заготовок: Куйбышевская, Ульяновская, Воронежская, Липецкая, Пензенская и Оренбургская области, Чувашия, Мордовия, Беларусь, Кавказ и Дальний Восток. Проводятся работы по введению ландыша в культуру. Он трудно поддается освоению в полевой культуре, наиболее пригодны садовые формы, используемые в цветоводстве. Они не уступают дикорастущим по биологической активности. Размножается семенами и вегетативно. Для развития взрослого растения, способного к плодоношению при семенном размножении, требуется несколько лет. На первом году после посева развивается проросток с 2-3 чешуйчатыми листочками, остающийся под поверхностью почвы на глубине 3-5 см. На второй год из проростка развивается один зеленый лист. Плодоношение ландыша слабое, это мешает интенсивному семенному размножению.

Вегетативное размножение обеспечивает более быстрое развитие растений. Материалом для такого размножения служит часть корневища с хорошо развитой верхушечной почкой. Посадку следует вести на защищенных от ветра участках.

Уборка надземной части на товарную продукцию производится в начале цветения основного количества растений плантации.

Все органы растения содержат сердечные гликозиды; из цветов выделен гликозид конваллатоксин, представляющий соединение агликона строфантидина с 1-рамнозой; из листьев выделен ряд гликозидов (0,1%): конваллатоксин, конваллатоксол, конваллозид, глюкоконваллазид, валларотоксин, маялозид, конваллатоксолозид, гликозид В, дезглюкохейротоксин, сапонин конвалларин и другие малоизученные вещества; в семенах в небольшом количестве содержится конваллазид; из корней выделен аморфный конвалламарин; из цветов, кроме сердечных гликозидов, выделены фарнезол и ликопин.

Цветы, кроме того, содержат:

макроэлементы (мг/г) – К – 28,0, Са – 3,6, Mg -1,8, Fe – 0,3;

микроэлементы (мкг/г) – Mn – 0,11, Cu – 0,73, Zn – 0,72, Со – 0,18, Мо – 2,13, Cr- 0,04, Al- 0,2, Ва- 0,18, V- 0,14, Se – 12,8, Ni – 1,02, Sr – 0,05, Cd – 28,6, Pb – 0,07, Ag – 8,0, I – 0,09, Br- 81,3, В – 43,6; концентрируют Mo, Se, Cd, Ni, Ag, особенно Cd и Se. Могут накапливать Cr, Mo, Se.

Листья содержат:

макроэлементы (мг/г) – К – 34,5, Са – 18,2, Mg – 3,6, Fe – 0,2;

микроэлементы (мкг/г) – Mn – 0,19, Cu – 0,39, Zn – 0,4, Со – 0,24, Мо – 3,45, Cr – 0,02, Al – 0,06, Ва – 2,24, V – 0,07, Se – 3,05, Ni – 0,18, Sr – 0,32, Cd – 0,04, Pb – 38,8; концентрируют Ag, I, Br, могут накапливать Cr, Мо, Se.

листьев и цветов, конвазид, коргликон концентрат сухой (в ампулах и в таблетках). Препараты ландыша также входят в состав ряда комплексных лекарственных средств: сухой экстракт – в состав капель Зеленина наряду с настойкой валерианы, натрийадонизидом, бромидом и пустырником, конваллотоксин.

Энциклопедия лекарственных растений. — М.: Дом МСП. Т.А. Гончарова. 1997.

Ландыш — PharmSpravka

Цветки ландыша — Flores Convallariae

Листья ландыша — Folia Convallariae

Трава ландыша — Herba Convallariae

Ландыш майский — Convallaria majalis L. и его разновидности: ландыш кавказский — Convallaria L. transcaucasica Utk., ландыш дальневосточный (Кейске) — С. Keiskei

Семейство ландышевые — Convallariaceae

Другие названия:

— конвалия

— заячьи ушки

— молодильник

— язык лесной

— серебряник

— лапушник

— мытная трава

— воронец

Ботаническая характеристика. Многолетнее травянистое растение высотой 15-20 см. От корневища отходят 2, реже 1-3 листа длиной около 20 см и тонкая цветочная стрелка, почти равная по длине листьям, окруженная у основания пленчатыми листочками. Сверху цветочной стрелки однобокой повислой кистью собраны приятно пахнущие белые цветки (5-20 штук), похожие на маленькие шарообразные колокольчики. Плод — красная ягода. Все растение ядовито. Цветет в апреле — июне, плодоносит в августе-сентябре.

Распространение. Лесная зона европейской части страны. Основные районы заготовок ландыша: Воронежская, Липецкая и другие области России, Беларусь, Украина, Северный Кавказ, Поволжье.

Местообитание. Особенно много в осинниках, дубняках, березняках. Растет преимущественно в тенистых влажных местах, реже встречается в еловых лесах. В сосняках образует заросли, удобные для заготовки, но надземная масса там значительно меньше, чем во влажных местах.

Заготовка, первичная обработка и сушка. Траву и листья ландыша срезают ножом или серпом на высоте 3-5 см от почвы, выше бурых чешуйчатых листьев, где расположены почки возобновления. Цветки срезают с остатком цветоноса не длиннее 20 см. Нельзя обрывать или выдергивать растения. Для быстрого восстановления зарослей срезают не более 25% от общего числа особей. Повторные заготовки в зависимости от района произрастания проводят через 3-6 лет. В южных районах заросли восстанавливаются быстрее.

При организации заготовки следует иметь в виду, что биологическая активность сырья снижается от фазы начала цветения к концу фазы цветения в 2,5 раза. Экспериментальным путем установлено, что ландыш накапливает наибольшее количество действующих веществ, в том числе конваллотоксина, на более осветленных участках леса. Большее содержание действующих веществ характерно для относительно мелких по размеру листьев, с увеличением размеров листьев повышается количество балластных веществ.

В лесных растительных сообществах с участием ландыша можно повысить биологическую активность сырья в 2-6 раз, увеличивая освещенность нижних ярусов леса (выборочная рубка деревьев первого яруса, уничтожение возобновленного древостоя, кустарников) или внося удобрения.

Собранное сырье после удаления посторонних примесей рыхло укладывают в корзины или мешки из редкой ткани и быстро доставляют к месту сушки.

Для сушки раскладывают на сетки слоем не толще 1 см и сушат при температуре 50-60°С или на воздухе в тени (чердаки, воздушные сушилки), переворачивая их 1-2 раза; цветки не переворачивают. После сушки удаляют пожелтевшие и побуревшие листья и цветки, примеси других растений, минеральные примеси.

Стандартизация. Качество сырья регламентирует ГФ XI.

Охранные мероприятия. Не разрешается срывать растения руками, так как при этом повреждаются листовые почки, которые закладываются на будущий год. Сырье складывают в тару рыхло. При заготовке оставляют часть растений для возобновления. Кроме того, необходимо соблюдать очередность районов заготовки.

Внешние признаки. По ГФ XI листья эллиптической или ланцетовидной формы, длиной 10-12 (20) см, шириной 4-8 см, с заостренной верхушкой, суживающиеся у основания, переходящие в длинные влагалища. Окраска листьев зеленая, черешков — желтоватая, цветоносов — светло-зеленая. Край листа цельный, жилкование дугонервное, листья голые. Цветоносы треугольной формы, заканчиваются рыхлым соцветием, состоящим из 5-20 желтовато-белых цветков. Околоцветник шаровидно-колокольчатый с 6 короткими отогнутыми зубцами; тычинок 6, завязь верхняя, цветки сидячие на коротких цветоножках. Запах слабый. Вкус не определяется. Качество сырья регламентируется числовыми показателями и биологической активностью. Потеря в массе после высушивания должна быть: в траве — не более 14%; в цветках — не более 12%; соцветий с побуревшими цветками должно быть не более 5%, цветоносов, имеющих длину более 3 см, — не более 4%, цельных и изломанных цветоносов без цветков — не более 1%. Органических примесей — не более 0,5%, минеральных — не более 0,3%. В качестве органических примесей могут быть грушанка и купена. У купены лекарственной (Polygonatum officinale All.) листьев много и они расположены в два ряда. У грушанки круглолистной (Pyrola rotundifolia L.) листья округлые, а цветки пятичленные с ярко-красными пыльниками. 1 г травы должен содержать не менее 120 ЛЕД или 20 КЕД, 1 г цветков — не менее 200 ЛЕД или 33 КЕД, 1 г листьев — не менее 90 ЛЕД или 15 КЕД. Качество сырья определяется по внешним и микроскопическим признакам. Клетки эпидермы вытянуты по оси листа (анатомический признак однодольных), с прямыми стенками; рафиды расположены пучками; призматические кристаллы одиночные, парные, иногда по три. Имеется «лежачая» палисадная ткань.

Микроскопия. При микроскопическом исследовании листьев и травы диагностическое значение имеют включения кальция оксалата в форме тонких рафид и крупных игольчатых кристаллов (стилоиды) в мезофилле, а также «лежачая» палисадная ткань, клетки которой вытянуты по ширине листа (препарат листа с поверхности).

При микроскопическом анализе околоцветника видны слегка вытянутые по оси многоугольные клетки эпидермиса с прямыми тонкими стенками и нежной складчатостью кутикулы. В мезофилле околоцветника видны тонкие рафиды, реже встречаются крупные стилоиды (рис. ).

Числовые показатели. Биологическая активность 1 г травы должна быть не менее 120 ЛЕД или 20 КЕД; листьев — не менее 90 ЛЕД или 15 КЕД; цветков — не менее 200 ЛЕД или 33 КЕД; влажность сырья травы и листьев не более 14%, цветков — 12%; пожелтевших и побуревших листьев и побуревших цветков не более 5%; органической примеси в траве и листьях не более 1%, в цветках — не более 0,5%.

Качество травы оценивается также по содержанию в ней соцветий, которых должно быть не менее 5%. В сырье допускается лишь незначительное количество минеральной примеси (0,5% для травы и листьев, 0,3% для цветков).

Для измельченного сырья дополнительно определяется содержание частиц, не проходящих сквозь сито с отверстиями диаметром 7 мм (не более 10%) и частиц, проходящих сквозь сито с отверстиями диаметром 0,5 мм (не более 20%).

Химический состав. Надземные части ландыша содержат кардиотонические гликозиды (типа карденолидов), производные строфантидина, строфантидола: конваллозид, конваллотоксин, конваллотоксол и др. Кроме того, имеются флавоноиды, производные кверцетина, кемпферола, лютеолина и др.; стероидные сапонины. В цветках найдено эфирное масло, содержащее фарнезол.

Хранение. Список Б. Цветки хранят в ящиках, листья и траву — в мешках, кипах. Срок годности листьев и травы 2 года, цветков — 1 год. Биологическую активность сырья контролируют ежегодно.

Фармакологические свойства. Из гликозидов ландыша наиболее изучен конваллятоксин. В 1 г кристаллического препарата содержится 9260 КЕД, или 66600-83300 ЛЕД, то есть по биологической активности в эксперименте конваллятоксин превосходит другие сердечные гликозиды.

При внутривенном введении конваллятоксин оказывает быстрое и сильное действие на сердечную деятельность. При введении под кожу он действует медленнее и менее активно. Эффективность препарата заметно уменьшается при приеме внутрь: гликозиды ландыша медленно всасываются и быстро разрушаются в желудочно-кишечном тракте. По характеру действия конваллятоксин близок к строфантину. После введения в вену эффект развивается через 5 мин, достигает максимума через 1-2 ч и, постепенно ослабевая, продолжается 20-22 ч.

Гликозиды благоприятно влияют на образование и использование энергии в миокарде, изменяют внутриклеточную концентрацию ионов, непосредственно влияют на сократительные белки. Экспериментально показано, что препараты ландыша вызывают регулирующее влияние на энергетический и липидный обмен в миокарде, нарушенный принедостаточности кровообращения, коронарной недостаточности. Предполагается также периферический эффект сердечных гликозидов, их участие в обменных процессах на периферии, в поглощении кислорода тканями и нормализации тканевого дыхания.

Ландыш обладает слабо выраженными кумулятивными свойствами и наименьшей по сравнению с другими растениями, содержащими сердечные гликозиды, токсичностью. Гликозиды ландыша оказывают мочегонное действие не только вследствие улучшения условий гемодинамики, но и благодаря воздействию на систему мочевыделения. Конваллятоксин оказывает также успокаивающее действие.

Новогаленовый препарат ландыша коргликон повышает концентрацию ионизированного кальция в сыворотке крови, не изменяя его общей концентрации, за счет усиленного отщепления ионов кальция от сывороточных белков или неорганических анионов. Предполагают, что это один из механизмов ионотропного действия сердечных гликозидов. Коргликон обладает выраженной фармакодинамической эффективностью. По сравнению с конваллятоксином менее токсичен.

Лекарственные средства. Настойка ландыша вместе с настойкой пустырника, валерианы; «Коргликон» в ампулах; чистая настойка ландыша. Из ландыша дальневосточного получен препарат «Конвафлавин» — суммарный флавоноидный препарат в таблетках.

Применение. Препараты ландыша широко применяют при заболеваниях сердца. Галеновые формы — настойку и сухой экстракт ландыша — назначают в основном при неврозах сердца, чаще в сочетании с препаратами валерианы, пустырника, боярышника и др. Относительно слабое кардиотоническое действие галеновых форм ландыша объясняется разложением гликозидов ландыша в желудочно-кишечном тракте.

Настойка ландыша (Tinctura Convallariae). В 1 мл препарата содержится 10,4-13,3 ЛЕД, или 2-2,5 КЕД. Биологическую активность контролируют ежегодно. Прозрачная жидкость зеленовато-бурого цвета с горьким вкусом и своеобразным запахом. Назначают взрослым по 15-20 капель, детям от 1 до 12 капель 2-3 раза в день.

Настойка ландыша входит в состав ряда готовых лекарственных форм: капли ландышево-валериановые; ландышево-валериановые с бромидом натрия; ландышево-валериановые с адонизидом; ландышево-валериановые с бромидом и адонизидом; капли ландышево-пустырниковые.

Выпускаются также капли, содержащие настойку ландыша 20 мл, настойку красавки 10 мл, ментол 0,2 г и капли, в которые входят настойка ландыша 10 мл, настойка красавки 5 мл, настойка валерианы 10 мл, ментол 0,2 г (капли Зеленина). Применяют при неврозах сердца на фоне брадикардии по 20-25 капель 2-3 раза в день за 20-30 мин. до еды.

Коргликон (Corglyconum). Слегка желтоватый аморфный порошок, содержит сумму гликозидов из листьев ландыша, очищенную от балластных веществ. Выпускают в ампулах 0,06% раствор по 1 мл. Коргликон при внутривенном введении по характеру действия близок к строфантину, уступает ему по быстроте действия, инактивируется несколько медленнее, чем строфантин, обладает большей продолжительностью действия; выводится полностью из организма на 3-и сутки после введения. Латентный период действия несколько больше, чем у строфантина (от 3 до 10 мин). По сравнению со строфантином оказывает более выраженное влияние на блуждающий нерв.

Коргликон назначают при острой и хронической недостаточности кровообращения II и III стадии, при тахисистолической форме мерцания предсердий. Коргликон вводят внутривенно: взрослым по 0,5-1 мл, детям — соответственно возрасту от 0,2 до 0,75 мл. Высшие дозы для взрослых в вену: разовая 1 мл, суточная 2 мл. Инъекции производят очень медленно струйно или капельно в растворе глюкозы. В пожилом возрасте для коррекции числа сердечных сокращении у больных мерцательной аритмией рекомендуют вводить коргликон в небольших индивидуально подобранных дозах. Имеются попытки применения коргликона в свечах, что имеет ряд преимуществ: отпадает надобность в внутривенных введениях, часто болезненных и технически трудных при ежедневных манипуляциях; можно применять у детей; удается достигнуть более медленного нарастания концентрации гликозидов в крови, чем при внутривенном введении. Кроме того, гликозиды при всасывании через систему ректальных сосудов попадают в кровь и сосуды сердца, минуя печень и не подвергаясь первичному метаболизму в ней, что имеет место при всасывании гликозидов в желудке. По силе и характеру действия ректальное введение коргликона не уступает внутривенному. Ректальное применение коргликона показано больным с застойными явлениями в системе воротной вены, с нарушением функции пищеварения, у больных пожилого возраста и у детей.

При передозировке возможны экстрасистолия, бигеминия, диссоциация ритма, тошнота, рвота. При органических изменениях сердца и сосудов, при остром миокардите, эндокардите, при выраженном кардиосклерозе, остром инфаркте миокарда имеется повышенная чувствительность к сердечным гликозидам: нарушения ритма и проводимости могут возникать при применении относительно малых доз.

Конвафлавин (Convaflavinum) — суммарный флавоноидный препарат из листьев ландыша дальневосточного. В его составе кейозид, гиперозид и небольшие количества кверцетина. Сердечных гликозидов не содержит. Выпускают в таблетках (по 0,01 г), покрытых оболочкой. Применяют как желчегонное и спазмолитическое средство при острых и хронических заболеваниях печени.

28.06.2015

Ландыш

Тип растения: многолетник

Отношение к свету: тенелюбивое, теневыносливое

Отношение к влаге: предпочитает умеренное увлажнение

Зимовка: зимостойкое

Почва: предпочитает садовые почвы

Сроки цветения: весна (апрель-май)

Высота: низкое (10-50 см)

Ценность в культуре: красивоцветущее, ароматное

Convallaria, Ландыш. Многолетнее растение с белыми или розоватыми колокольчатыми цветками, собраными в одностороннюю кисть. Это популярная почвопокровная культура для теневых участков сада, красиво смотрится около деревьев и кустарников.

Виды и сорта

Род включает один вид, широко распространенный в умеренной зоне Северного полушария. Некоторые ботаники считают его сборным, описывая некоторые расы, которые можно выделить на огромном пространстве расселения ландыша как отдельные виды.

Культивировать ландыш майский стали в середине XVI века, но в России декоративные качества ландыша были оценены лишь в конце XVIII века. Иногда отдельно выделяют ландыш Кейске (Convallaria keiskei) и ландыш американский (Convallaria americana), но они настолько похожи, что практически это один вид.

Ландыш майский (Convallaria majalis)

Многолетнее растение со шнуровидным, ветвистым ползучим корневищем. Образует куртины высотой около 30 см. Листья широколанцетные. Цветки колокольчатые, поникающие, белые или розоватые, душистые, собраны в одностороннюю кисть. Цветет с конца апреля до начала лета.

Популярные сорта ландыша — ‘Grandiflora’ и ‘Berlienis’ — это природные формы ландыша майского.

Уход

Предпочитает полутенистые участки, в слишком густой тени цветет слабо. Хорошо развивается на богатых органическими веществами, среднесуглинистых, слабокислых, достаточно влажных почвах. Засухоустойчивое растение, но при отсутствии полива в засушливые периоды мельчает. На одном месте без пересадки растет до 10 лет и более. Размножают делением корневищ весной или осенью. Под посадку желательно внести хорошо перепревший навоз или компост, на участках с сильнокислыми почвами — известь.

Размножение

Отрезки корневищ высаживают в канавки, заглубляя ростки на 1-2 см.

Применение ландыша в культуре

Со времен глубокой древности и по сей день в медицине используют целительные свойства ландыша. В средние века из растения готовили лекарства от эпилепсии, лихорадки, сердечных болезней. В настоящее время применяется настойка ландыша, помогающая при неврозах сердца.

Ландыш обыкновенный

Род Ландыш (Convallaria)

Род Ландыш (Convallaria)

Семейство Ландышевые

Ландыш обыкновенный (майский) (Convallaria majalis L.). Когда весеннее солнышко разлило вокруг тепло, навстречу его лучам протянул широкие листья маленький серебристый ландыш — лучший цветок майского леса! Растут ландыши в светлых широколиственных лесах, но встречаются также в сосновых и мелколиственных лесах, часто образуя большие заросли. Ландыш — многолетнее травянистое растение 20-35 см высотой, с длинным ползучим корневищем. Нормально развитых листьев с типично дуговидным жилкованием всего два.

Маленькие белые цветки — кувшинчики около 8 мм длиной собраны у ландыша в соцветие — кисть. И из каждого такого кувшинчика льется тончайший, ни с чем несравнимый аромат. После цветения на месте осыпавшихся лепестков появляется крупная оранжево-красная шаровидная ягода 6-8 мм диаметром. Научное название цветка Convallaria таjalis L. происходит от греческих слов: канвалис — долина, лирион — лилия, майялис — цветущая в мае. В самом деле, растение относится к семейству лилейные и цветёт в мае — июне.

Немцы зовут цветок майским колокольчиком, а болгары — слезой девушки. Кому-то широкие, заострённые на концах листья ландыша напоминают уши лани, отчего его называют «ланье ушко» — «ландушка». Другие за гладкие листья прозвали его — «гладыш» — «ландыш». Третьи уверяют, что ландыш получил свое имя от слова «ладан», то есть очаровательно-нежный запах.

Это интересно! А сколько легенд и сказок связано с ландышем! По древнерусской легенде морская царевна Волхова полюбила юношу Садко, а он отдал своё сердце любимице полей и лесов Любаве. Опечаленная Волхова вышла на берег и стала плакать. И там, где падали слезинки царевны, выросли ландыши — символ чистоты, любви и грусти. Другая легенда уверяет, что красные ягоды ландыша — это и не ягодки вовсе, а горючие слёзы, которыми ландыш оплакивает расставание с весной.

Весна хоть и полюбиа ландыш, но ненадолго. Всю свою жизнь путешествуя с юга на север, она не находит себе покоя и, рассыпая всем ласки, ни с кем долго не задерживается. Мимоходом она приласкала и ландыш. Однако вскоре ушла и оставила весенний цветок жаркому лету. И ландыш поник от горя, маленькие цветочки его опали, и на их месте вылились огненно-красные слёзы — ягоды.

А, может быть, в цветки ландыша превратились капельки пота, упавшие со знойного тел; охотницы Дианы; или счастливый серебристый смех русалки Мавки, жемчужинами раскатившийся по лесу, когда она впервые ощутила радость любви. В сказках ландыши — это проросшие бусинки с рассыпавшегося ожерелья Белоснежки, или солнечные зайчики, которыми по ночам гномы пользуются как фонариками. С маленьким серебристым цветком связаны и многие праздники. В период цветения ландышей проводились народные гуляния в Древней Германии.

Ландыши посвящались богине весны — Остаре. Парни и девушки разжигали костры и танцевали до тех пор, пока цветы в руках не увядали. Тогда они бросали их в костёр, принося в жертву богине. Древние греки и римляне награждали венком из ландышей первого воина, ворвавшегося в крепость неприятеля. День первого мая во Франции до сих пор называется днём ландышей: эти цветы, как и гвоздики, прикалываются к одежде, символизируя солидарность трудящихся. Ландыш на языке цветов — щедрость, цветок души русского человека; тайная любовь. Как декоративное растение ландыш нередко культивируется на приусадебных участках.

Это важно! Ландыш — растение одновременно ядовитое и лекарственное. Все его части содержат сердечные гликозиды. Настойка ландыша и в народной, и в официальной медицине применяется при сердечной недостаточности и неврозах сердца. Кроме этого, ландыш обладает успокаивающим, мочегонным и противо воспалительным свойством.

Внимание! В связи с тем, что растение ядовито, его применение в лечебных целях требует большой осторожности!

Лит.: Растительный мир Белгородской области / Чернявских В.И., Дегтярь О.В., Дегтярь А.В., Думачева Е.В. — Белгород.

AOF | 21.03.2015 19:18:05